【第4回】国の施策の活用

国の対策は多様だが、中小企業のDX支援はまだ道半ば

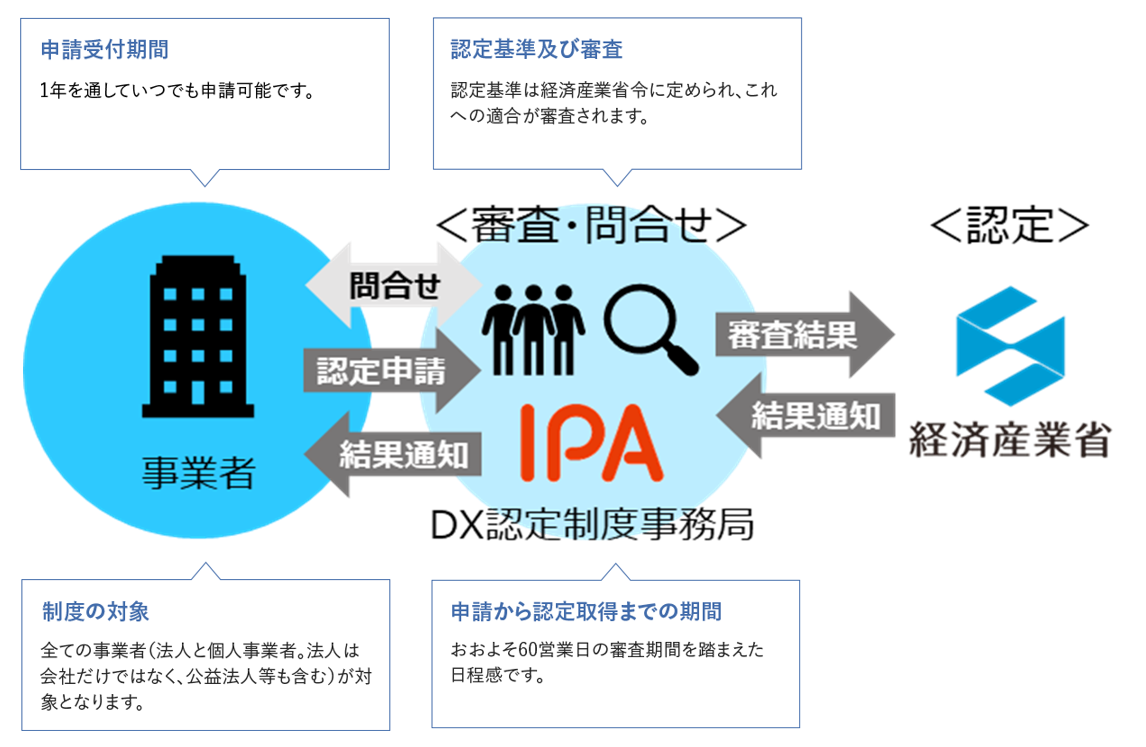

国は民間企業のDXを進めようと、様々な政策手段を打っている。それらの一つに「DX認定」という制度がある。

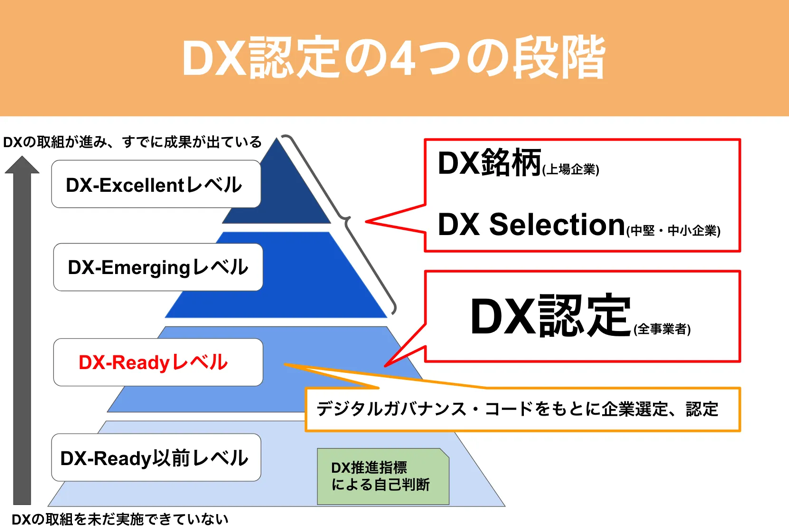

DX認定制度は情報処理の促進に関する法律に基づいて、経済産業省が国として認定する制度である。認定は申請によって行われるが、申請に必要なことは別に定められた「デジタルガバナンス・コード」の基本的事項に対応している必要があり、特に経営者に求められる経営ビジョンの策定などの要件が求められる。現在、デジタルガバナンス・コードは2度の改訂を経て企業価値向上をテーマにした、3.0が2024年9月に公表されている。

申請は事務局であるIPA(情報処理推進機構)宛にWeb申請ができ、申請書もIPAサイトからダウンロード出来る。

https://www.ipa.go.jp/digital/dx-nintei/about.html

近年は中小企業のDX推進を支援する制度と相まって、中小企業の認定者数が顕著に増えている傾向がある。

DXセレクションへの挑戦

国のDX認定とは別に、DXを実践した企業に対する様々な機関の様々な認定・表彰制度がある。主な認定・表彰制度には以下のようなものがある。

-

DX銘柄

東京証券取引所に上場(プライム、スタンダード、グロース)している企業を対象に、経済産業省がDX認定企業の中から優れたデジタル活用により企業価値向上を実現している企業の申請を受けて認定する認定制度で、レベルに応じて、DXグランプリ、DX銘柄、DX注目企業などの認定が行われる。また、3年連続でDX銘柄に認定され、過去にDXグランプリを受けた会社はDXプラチナ企業の認定が受けられる。

※画像をクリックすると拡大します。 -

DXセレクション

DXセレクションは経済産業省がDX銘柄の対象にならない中堅・中小企業を対象にモデルケースとなるような事例を選定するものです。経営者に求められる対応がデジタルガバナンス・コードにまとめられており、現在は自薦、他薦で申請された会社を対象に審査し、認定している。建て付けはDX銘柄と同じ方向を目指していて、いずれDX認定を受けた自薦の会社を対象にすると思われる。 -

日本DX大賞

日本DX大賞実行委員会(一般社団法人日本デジタルトランスフォーメーション推進協会、一般社団法人ノーコード推進協会、Re-Innovate Japan)がDXに関する優れた取り組みをしている自治体や企業を5部門に分類して選考し、表彰する制度である。 -

JAPAN HR DX AWARDS

JDX(一般社団法人日本デジタルトランスフォーメーション推進協会)が主催し、デジタル技術を活用し次世代を見据えた人と組織づくりに挑む企業を発掘し表彰する制度である。応募により、書面審査とプレゼンテーションを経て選定されている。市場変化を見据えた人材育成や多様性の促進やインクルーシブな組織作りなど6つのテーマを実践している会社や団体が対象となっている。 -

KANSAI DX AWARD

公益社団法人関西経済連合会が主催する、先進的にDXに取り組む関西企業を対象にした表彰制度で地域限定のイベントである。主催者は中堅・中小企業を含めた企業の先進事例を広く発信することで、各主体での取り組みの参考としていただくとともに、関西のDXの取り組みの底上げを図るとしている。 -

関東インフラDX大賞

国土交通省の関東地方整備局が独自に行っている、建設事業を対象にした表彰制度である。関東地方整備局所管の工事及び業務に関し、「生産性向上」及び「働き方改革」等につながる優れた取組を選定し、これを表彰することにより、インフラ分野のDX推進に資することを目的とするもので、これも地域限定である。 -

埼玉DX大賞

埼玉県と埼玉県DX推進支援ネットワークが県内中小企業等の優れたDXへの取組みを表彰するため、令和5年度から始まった表彰制度である。ローカルな制度であるが、中小企業のDXを意識した取り組みである。

様々な認定・表彰制度があるが、中堅・中小企業には国が進めるDXセレクションに挑戦してもらいたい。現時点で申請には自薦と他薦があるが、近い将来にDX認定取得を条件にした自薦だけになる見込みである。これは大手企業を対象にしたDX銘柄と同じ位置付けになることになる。

DX認定は年間を通じていつでも出来るので、まずはDX認定を受けて欲しい。必要な要件はデジタルガバナンス・コードや申請の手引きを参照すればわかる。まだ不十分な要件があれば、順次整えていけばいい。DX認定が受けられたら、次はDXセレクションへのチャレンジである。

DXセレクションは11月から12月にかけて募集される。すでにDXセレクション2025には間に合わないが、これからDX認定を受けてDXセレクション2026に挑戦すればいい。DXには継続的な努力が必須である。

DX支援ガイダンスの活用法

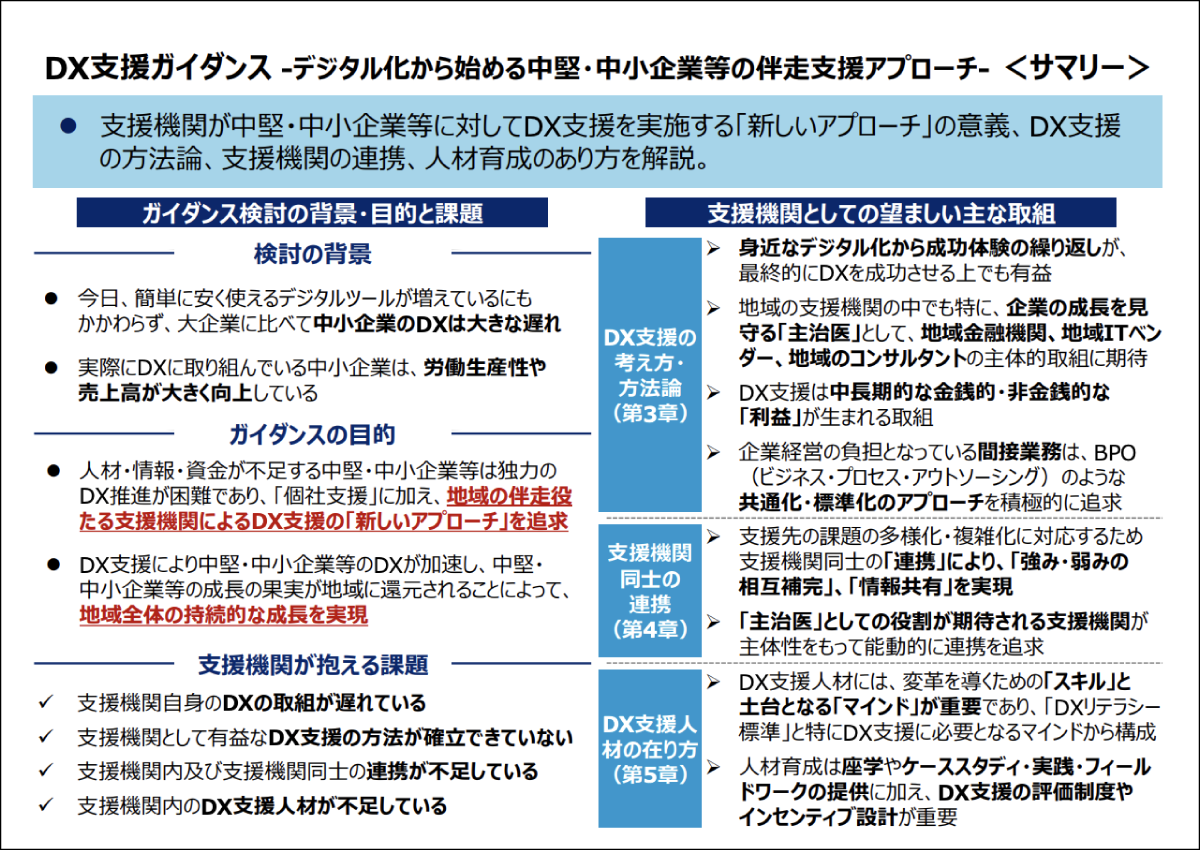

経済産業省では、中堅・中小企業のDX推進を支援するために昨年「DX支援ガイダンス」を策定し、支援の強化を図っている。まず概要をサマリーで見てもらいたい。

https://www.meti.go.jp/policy/it_policy/dx/dxshienguidance_summary.pdf

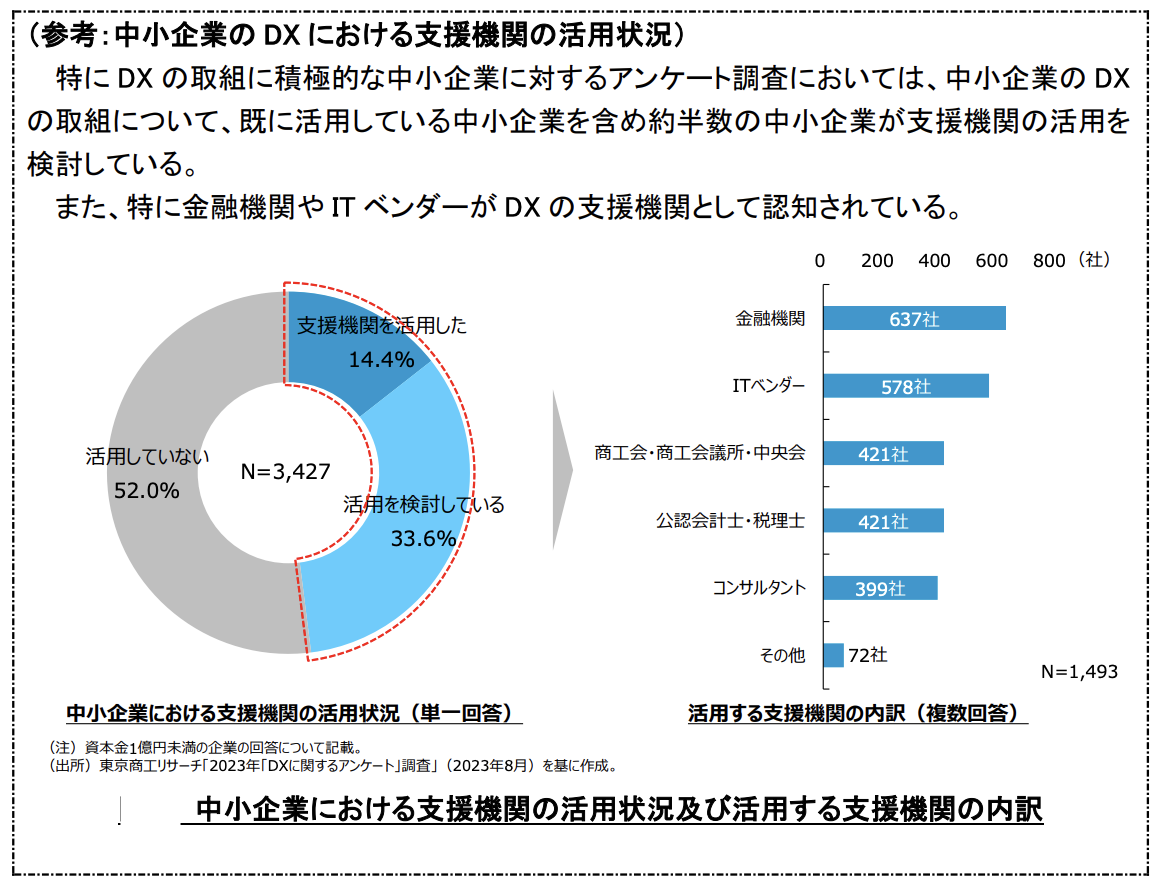

中小企業のDXは大手企業より大幅に遅れているという認識のもと、伴走役となる支援機関(地域の金融機関、地域のITベンダー、地域のコンサルタント、商工会、ITコーティネーターなど)がデジタル化から支援できる枠組みを期待している。

支援機関の体制はまだ十分とは言えないが、すでに活用している中小企業もある。どこからDXに着手すればいいかと悩まずに、伴走役となりそうな機関に相談して一歩踏み出してもらいたい。