導入事例 06

東亜非破壊検査株式会社様

紙による検査業務の不便を

GEMBA Noteで解消

検査から報告書作成まで、

一連の流れをデジタルシステム化

東亜非破壊検査株式会社(本社:福岡県北九州市)は、設備を壊さずに検査する「非破壊検査」で、工場やプラントなどの社会インフラの安全な継続を支える企業です。営業所・出張所、技術開発センター全28拠点を構える大手独立系非破壊検査会社である同社の検査分析した結果を発注者に報告し、設備の継続を支えるという重要な任務は、長い間、膨大な紙により実現されてきました。過酷な環境下で、紙での運用が抱える問題点を解決するためにGEMBA Noteを導入した同社の業務改革について、業務推進統括部 西 公彦 氏、金属分析センター 大川内 浩一 氏、戸畑出張所 濵山 知勇 氏にお話を伺います。

インタビュー動画はこちら

紙での運用で抱えていた

不便を解決し、

業務効率を向上させたい

「東亜非破壊検査の仕事は、現場で検査して記録を取り、それを元にまとめた報告書をお客様にお渡しすることだ。正確さが求められるこの仕事は、ずっと膨大な紙を使って担ってきた。高度成長期に作られた設備の多くは老朽化が進み、検査件数が増加していく中で、紙での運用ゆえに抱えていた問題点を解決し、効率を向上させるため、デジタルによる業務改革に取り組む必要があった」と、自身も検査の経験がある西 公彦 氏(業務推進統括部 業務改善課 課長代理)は、GEMBA Note導入前の問題点を大きく2点挙げた。

業務推進統括部 業務改善課 課長代理 西 公彦 氏

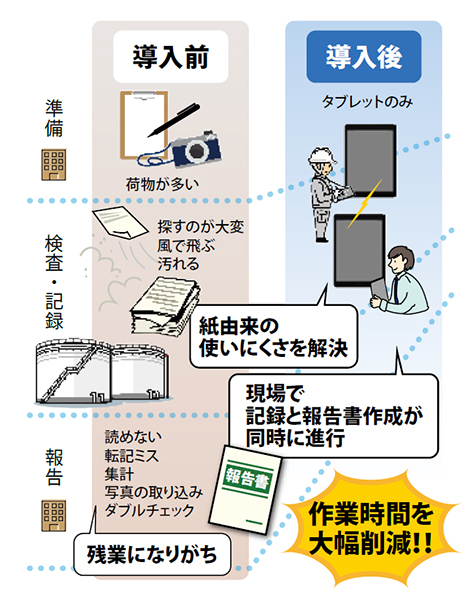

問題①「報告書作成に時間がかかる」

「当時は、一日かけて検査した結果を書きこんだ紙の束を事務所に持ち帰り、パソコンで帳票に打ち込み直すなどして報告書を作る作業に非常に時間がかかっていた。残業で賄っていた部分も大きく、これを解消する必要があった」調査は、長いものでは数ヶ月かかるものもある。多くの営業所があり、構内に常駐する部署もある同社にとって、残業になりがちな報告書作成時間の削減は喫緊の課題だった。

問題②「紙は汚れる・飛ばされる」

「検査業務は、工場やプラントといった環境で行われるため、必ずしも清潔とは限らない。タンクの中で泥まみれになったり、用紙が汚れて読めなくなったり、資料が風で飛ばされたり、紙の扱いに苦労していた」ことから、紙ではない手段への移行(ペーパーレス化)に取り組む必要があった。

この問題を解決するツールを探していた西氏は、展示会でGEMBA Noteの「手書きがスラスラとデジタルに変わっていく」様子に足を止めた。「これなら紙に手で書くように直感的に使えて、現場で記録を取れば、そのまま報告書が作成できる。検査後の作業がごっそり削減できる」と鮮明にイメージできたと言う。報告に使用する50以上の帳票を事前準備としてGEMBA Note化し、現場での検査記録での利用が始まった。

紙での運用で感じていた

不便が一気に解消

企業のプラントに常駐する出張所の所長として10名の部下を率いる、北九州営業所の濵山 知勇氏は、「検査記録をとるための紙媒体とデジタルカメラは必須。紙で記録をとり、撮影した写真を持ち帰って、後で報告書に貼り付ける作業は変わりようがないと思っていた」と、GEMBA Note導入前を振り返る。そして導入後、「紙での運用時に感じていた不便が一気に解消された」と言うほどに状況は一変する。

北九州営業所 戸畑出張所 所長 濵山 知勇 氏

すでにある問題の解決+

GEMBA Noteだから

できるようになったこと

「我々が検査する現場は過酷だ。高所だったり、真夏の環境温度が40度にも50度にもなるような場所や、タンクの中で泥や油まみれになって作業をしている。手が汚れて用紙が読めなくなったり、高所作業中に資料が風で飛ばされる、風雨下では紙がめくりにくくなるなど、紙媒体には多くの課題があった。資料から検査結果を記入する帳票まで、全ての紙ものがGEMBA Noteに入ったことで、紙で扱いにくかった点を一気に解消した」

さらに、既にあった問題点を解消しただけでなく、”紙ではできなかったが、GEMBA Noteだからできるようになったこと” もある。「以前は紙に手で描いていたアイソメ図が、パーツをポンポンと選ぶだけで現場で簡単に描けるようになった」ことや「ひとつのページに複数のレイヤー(層)を持たせて、情報を分けて管理ができるようになった」ことなどだ。

Excelでの報告書作成作業が不要に

以前は、報告書作成作業は、検査現場から会社に戻ってから行うものだった。「まず検査記録用紙を全員分集めて、書かれた内容をExcelのフォームに書き写す必要があった。紙が現場で汚れて読めないこともあるし、転記ミスを防ぐためダブルチェックが必須だった。GEMBA Noteを導入してからは手書きの文字はその場でデジタルに変換され、数値はその場で集計されるので、転記作業がなくなった」

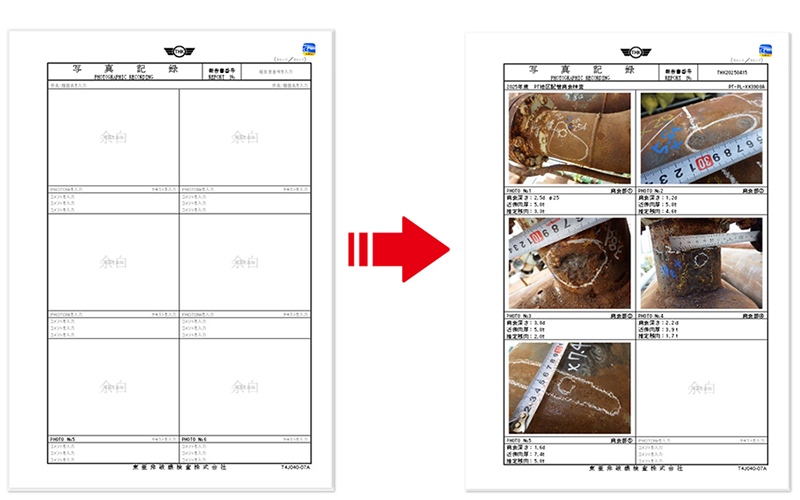

そして「非破壊検査は情報量が多いのでレイヤー機能が便利だ。報告書用と現場記録用のレイヤーに分け、報告書には不要だが社内には残しておきたい情報は現場記録レイヤーに残し、報告書を出力する際にはレイヤー表示を外せばよい」また「以前はデジカメで撮影したデータをパソコンに取り込んで貼り付ける作業も必要だったが、その場で撮影するだけで直接貼り付けられるようになった」

左:検査前に準備した帳票。

右:検査が終わった時点で、

報告書として完成している。

会社に帰ってからの報告書作成作業は残業になってしまうことも多かったが、GEMBA Noteで業務をデジタルシステム化したことで報告書作成のための作業はなくなり、濵山氏の部門では導入時に残業の3割を削減、その後もジワジワと減り続けている。「それまで紙での運用時に感じていた不便が一気に解消された。検査・記録から報告まで、紙からGEMBA Noteに変わった時の業務効率の変化は劇的だった。検査から報告書作成まで一連のフローがスムーズにつながっている」(濵山氏)

GEMBA Note導入前、

導入後で作業時間が大幅削減

解析部門でも一連の業務に

GEMBA Noteを使用

3年前、現場検査とは別に、研究室での解析業務にスポットを当てた「金属分析センター」が開設された。高度成長期に建立され老朽化が進むプラントから壊れた金属を持ち込み、切ったり割ったりして破面を観察し、原因を推定し報告する。壊れないような対策を講じるための分析依頼に対応している。

金属分析センター センター長 大川内 浩一 氏

この部門の破損解析業務においても、検査の記録、分析、報告書作成までのフローをGEMBA Noteでデジタルシステム化している。「検査・分析には、観察して、写真を撮って、切って、洗って、といったプロセスがある。この日はこれをしました、これを切りました、といった記録を書き込み、写真を貼り付けた記録・報告書がデイリーで追加されていく。従来はそれを紙で記録していたが、会社として紙の削減を推進するという方針の下、タブレットを使ってデジタル化した。写真の貼付など作業効率は格段に上がったし、分厚いファイル何冊にも及ぶ記録をデジタルで処理できるようになったことは大きな変革だ。そもそも、紙を使うのが嫌だったし、要らなくなった紙をシュレッダーにかけるのももったいないと感じていたので、掲示物や行動予定もGEMBA Noteを使い、徹底的に紙使用を減らしている」

ひとり一台&

GEMBA Talk活用を推進

現在、同社でのタブレット(GEMBA Note)利用は部門の判断に委ねられており、到達率は7割ほどに止まっている。しかし最近、ある現場に携わった社員から「GEMBA Noteは、使わないと損ですよ!」というメッセージが社長に直接届いたと言う。過去の経験上、大変時間がかかる見込みの大規模な現場だったが、GEMBA Noteを使用してノー残業で実施できた現場担当者が発信した生きた声は、社内浸透を進める起爆剤となり、さらなる業務革新の強力な追い風になりそうだ。

ひとり一台の環境を整え、次に目指すのは「GEMBA Talk」の活用だと言う。GEMBA Talkとは、リアルタイムに現場の状況を音声と映像で共有しながら会話できるビデオ通話機能だ。ビデオ通話のURL通知などの面倒な手続きの必要もなく、シェアノートを共有している相手とボタンひとつでつながることができる。

現場から離れた社内の上司と直接つながる環境は、経験が重要なこの業務には大きな力になる。また、同社の技術開発センターでは、検査現場に見立てた環境で日々検査技術の研鑽を積んでいるが、移動には本社から1時間ほどかかる。GEMBA NoteやGEMBA Talkなど、距離を意識せずに情報・状況がリアルタイムに更新・共有できるツールで、先輩が隣にいるような感覚の教育機会も増やすことができるだろう。

GEMBA Talk活用イメージ

タブレットで未来につなぐ

「タブレットはとても便利だし、見栄えがいい。現代を生きている、と感じる」と、大川内氏。仕事をする姿がかっこいいことは業界の発展において重要だ。社会を支える大きな工場やプラントは、これからもずっと動き続ける必要があり、今の子どもたちが、それを支える未来の大人になる。” 非破壊検査って、かっこいい “ と憧れ、この業界を目指すきっかけに繋がるようにと、同社では、子ども向けの実験イベントなども積極的に開催している。

スクラップ&ビルドの時代から、維持保全の時代に移り、調査診断や修繕は今後ますます重要な位置付けとなっていく。MetaMoJiは、社会を支えるエネルギーインフラの維持管理に不可欠な「非破壊検査」という分野で日々業務に従事する方々を、GEMBA Noteをはじめとする技術で支援してまいります。

*お話を伺ったのは

東亜非破壊検査株式会社

業務推進統括部 業務改善課 課長代理 西 公彦 氏

金属分析センター センター長 大川内 浩一 氏

北九州営業所 戸畑出張所 所長 濵山 知勇 氏

本事例の詳しいご紹介や製品のご紹介などもお問い合わせはこちら