導入事例 05

株式会社トークネット様

現場業務のペーパーレス化で現場完結型作業を

GEMBA Noteとkintoneを連携し業務DX実践

株式会社トークネット(仙台市)は、東北インテリジェント通信として1992年設立、30年の歴史を有し、東北6県+新潟県でのスマート社会実現に向けて、法人向け光ファイバーケーブルの敷設やICT(情報通信技術)導入などを提供する東北電力グループの電気通信会社です。光ファイバーケーブル構築・回線提供工事において、GEMBA Noteとkintoneを連携することで、現場業務をペーパーレス化するシステムを構築しDXを推進する、同社技術本部 線路施設部グループマネージャーの宗像 実 氏、同主任の髙橋 利裕 氏にお話を伺う。

調査業務を現場で完結させよう

線路施設部は、光ファイバーケーブルを構築し、お客様に回線提供をする部署である。工事に伴う事前調査業務は工事会社(元請)を経由して協力会社(下請)に委託している。依頼時にはトークネットから工事会社、工事会社から協力会社へ、調査結果の報告はその逆に協力会社から工事会社に、工事会社からトークネットに、一つステップが進む度に文書が作られ、メールや電話を介したやり取りが発生する。

既存の工程管理システムのリプレイスに伴い、これまで発生していた現場業務(1最寄りクロージャ(電柱上の既存接続箱)からお客様建屋までの線路調査、2お客様建屋の中をどういうルートでケーブルを引くかを調査する宅内調査)の各報告書のペーパーレス化を図ることとした。

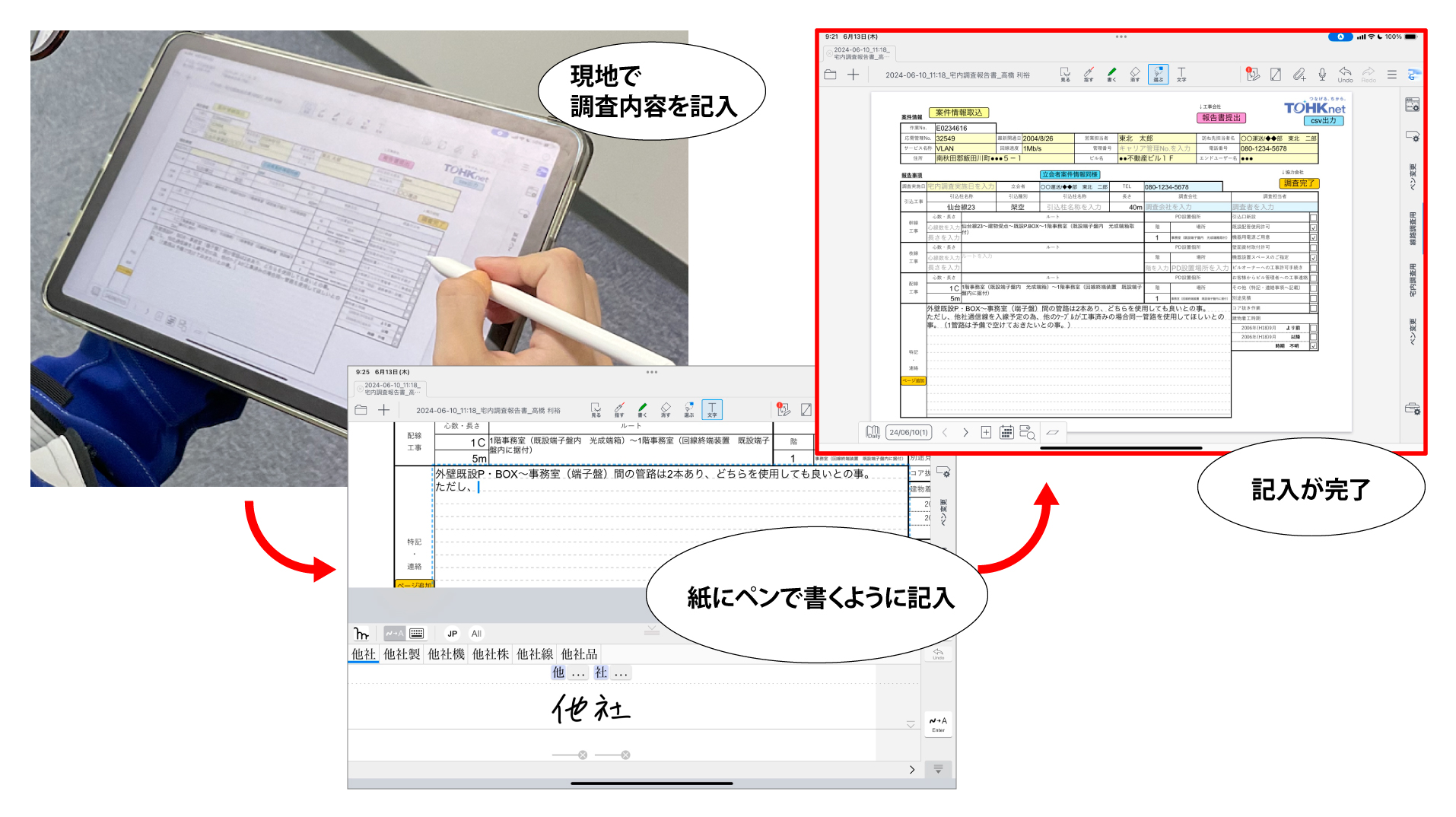

これまで、協力会社の調査スタッフは、現地で紙に手書きでメモやスケッチをとり、事務所に戻ってこのメモやスケッチを見ながらパソコンでExcel形式の報告書を仕上げ、メールで工事会社に送信していた。「現場での調査業務を、現地で報告書作成までできれば、事務所に帰ってからのパソコン業務がなくなり、現場完結型にできる」と考えた。

現地での調査を紙からデジタルに置き換えるツールにはGEMBA

Noteを選んだ。「トークネット社内において、既に導入され活用が進んでいたことが選択した理由だが、手書きで報告書が作成でき、外部システムとデータ連携ができるなど、今回の要件を検討した際にGEMBA

Noteがぴたりと当てはまった」と言う。

髙橋 利裕 氏

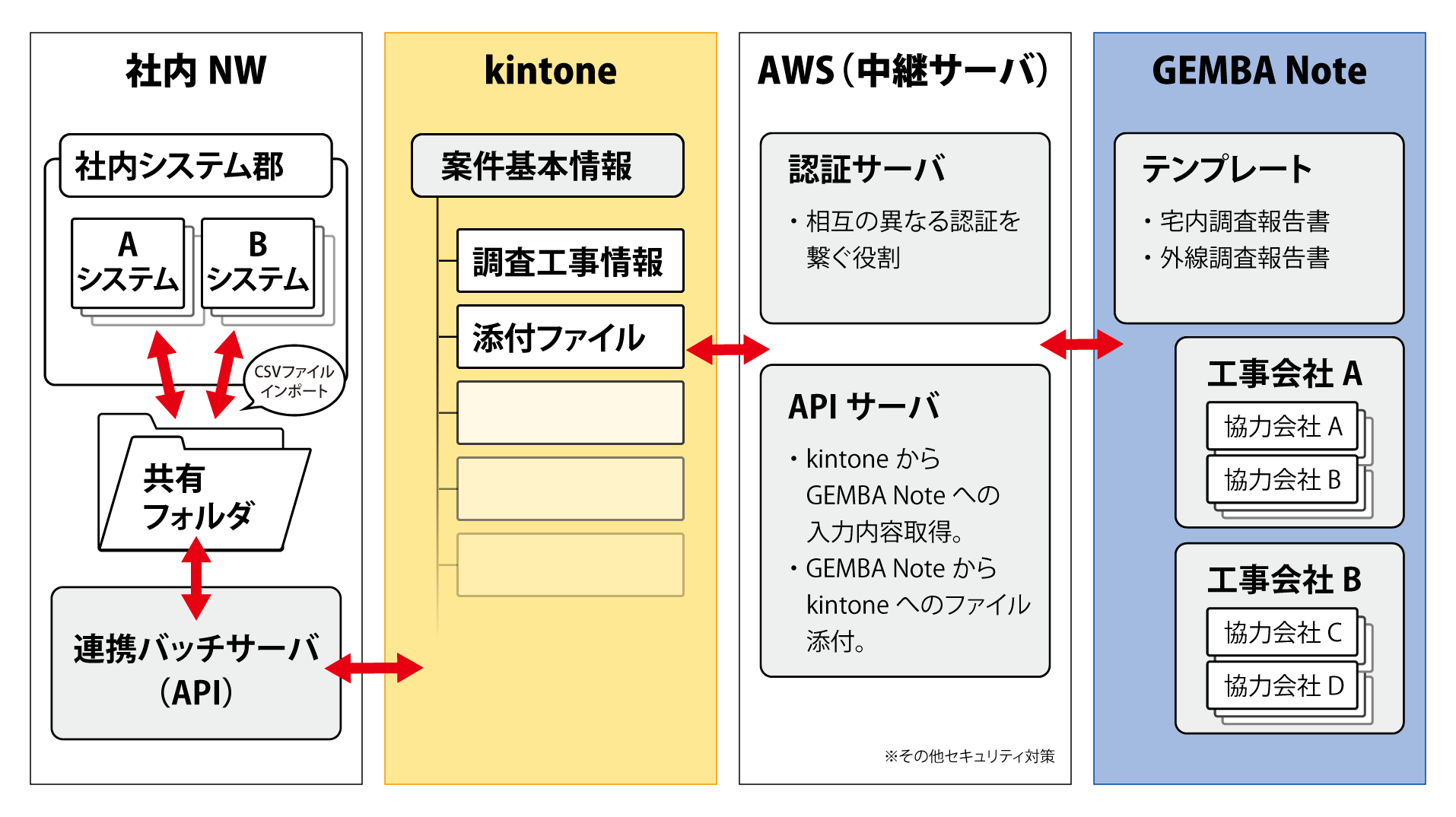

同様に以前より社内に導入されていたkintoneを主軸に、GEMBA Noteと連携させることで、情報をGEMBA Noteに取り込んだり、GEMBA

Noteからkintoneに報告書をファイル添付したりすることができるようにし、単なるペーパーレスに止まらず、メールや電話を介したやりとりをなくすなど、効率よく作業が進められる工程管理システムを実現することができると考えた。

なお、「GEMBA Noteとkintoneの連携には、両者のAPI認証が異なり工夫が必要だったため、AWS上に中継サーバを設けることで解決を図った」(髙橋氏)

紙からGEMBA Noteへ

以下のような点を中心に工夫し、現地調査業務を紙からタブレット(GEMBA Note)に移行した。

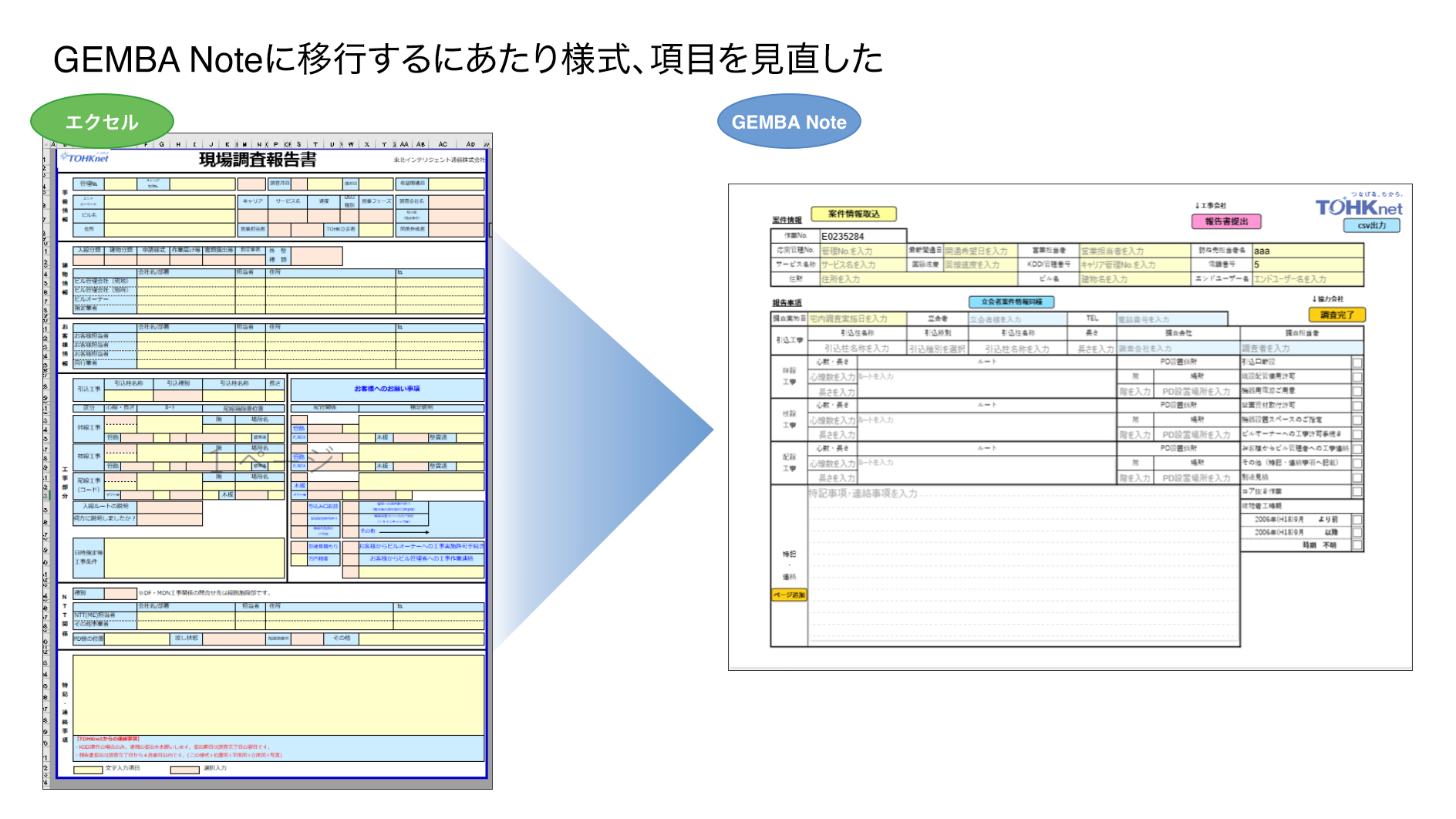

◉調査報告書様式(項目)の見直し

「一画面に収めるには情報量が多すぎたこともあり、業務の見直しを兼ねて項目を洗い直した」これにより項目はタブレット1画面に収まるまで厳選された。

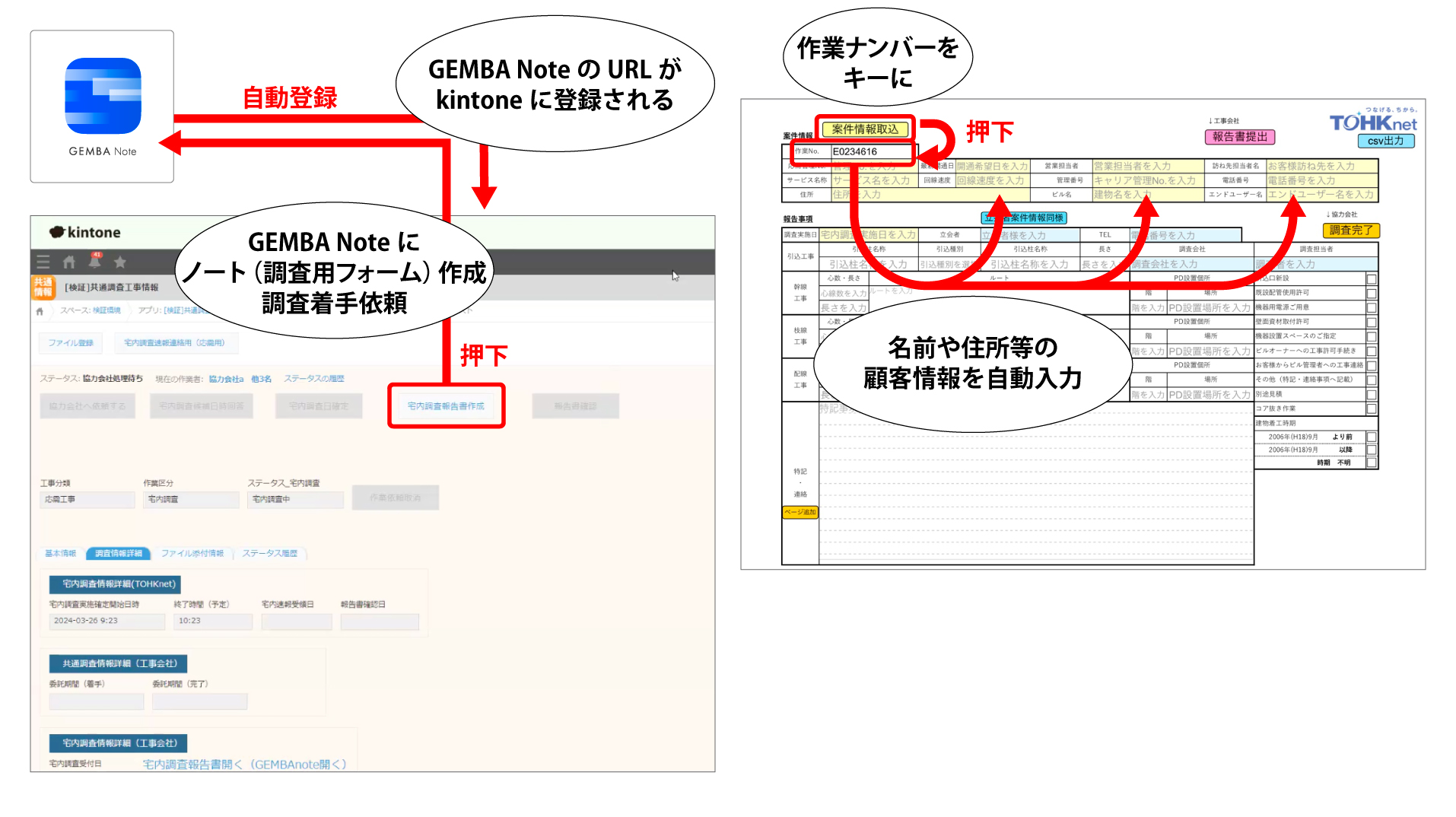

◉kintoneとGEMBA Noteの連携による顧客情報取り込み

現地調査の際、以前は顧客DBを目で見て、名前や住所などの顧客情報を手で転記していたが、kintoneとの連携によりこれらの情報を転記する手間削減・転記ミスの防止を実現する。

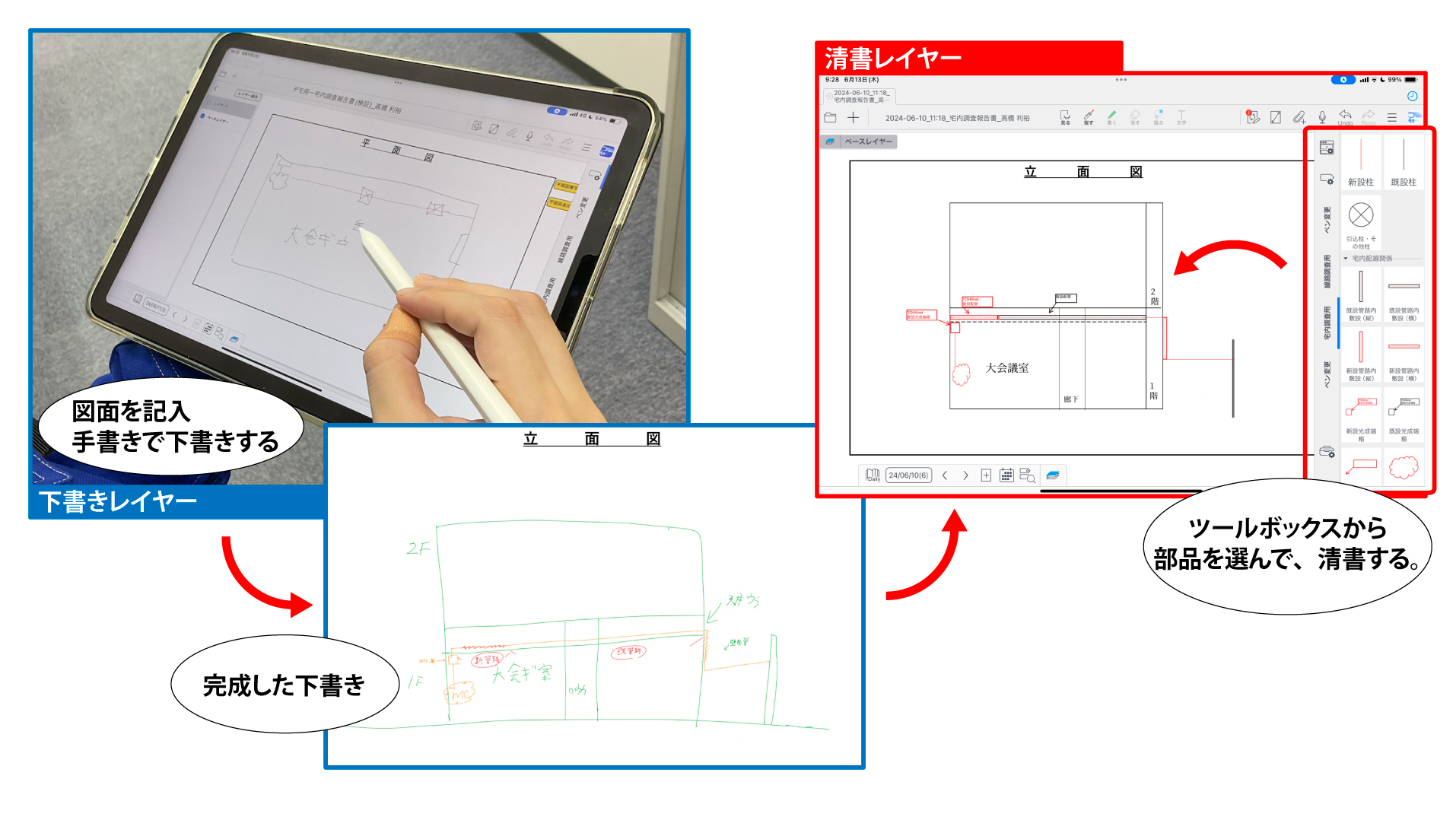

◉現場での清書を簡単に・部品の登録

図面作成時に使用頻度の高い部品を25点ほど作成し、ツールボックスに登録。部品をボックスから選び、簡単に図面を仕上げられるようになる。

調査業務はこう変わった

1)調査用フォームの作成

拡大

(左)kintoneで[宅内調査報告書作成]を押下するとGEMBA Noteでノート(調査用フォーム)が作成される。これが調査着手依頼となる。GEMBA

NoteのURLがkintoneに登録される。

(右)[案件情報取込]を押下すると作業ナンバーをキーにして名前や住所等の顧客情報を引っ張ってくる。(以前は調査用紙に手書きで記入されていた)

3)図面の清書

拡大

(左)図面を記入。ベースレイヤーに手書きで下書きする。

(中)下書きができたところ。(以前はこの段階で現地撤収。事務所に戻り、現場でとったメモを見ながらPCを使いExcelで報告書を作成し直していた)

(右)レイヤーを追加。清書レイヤーにツールボックスから部品を選んで、伸ばしたり縮めたり回転させたりして清書する。

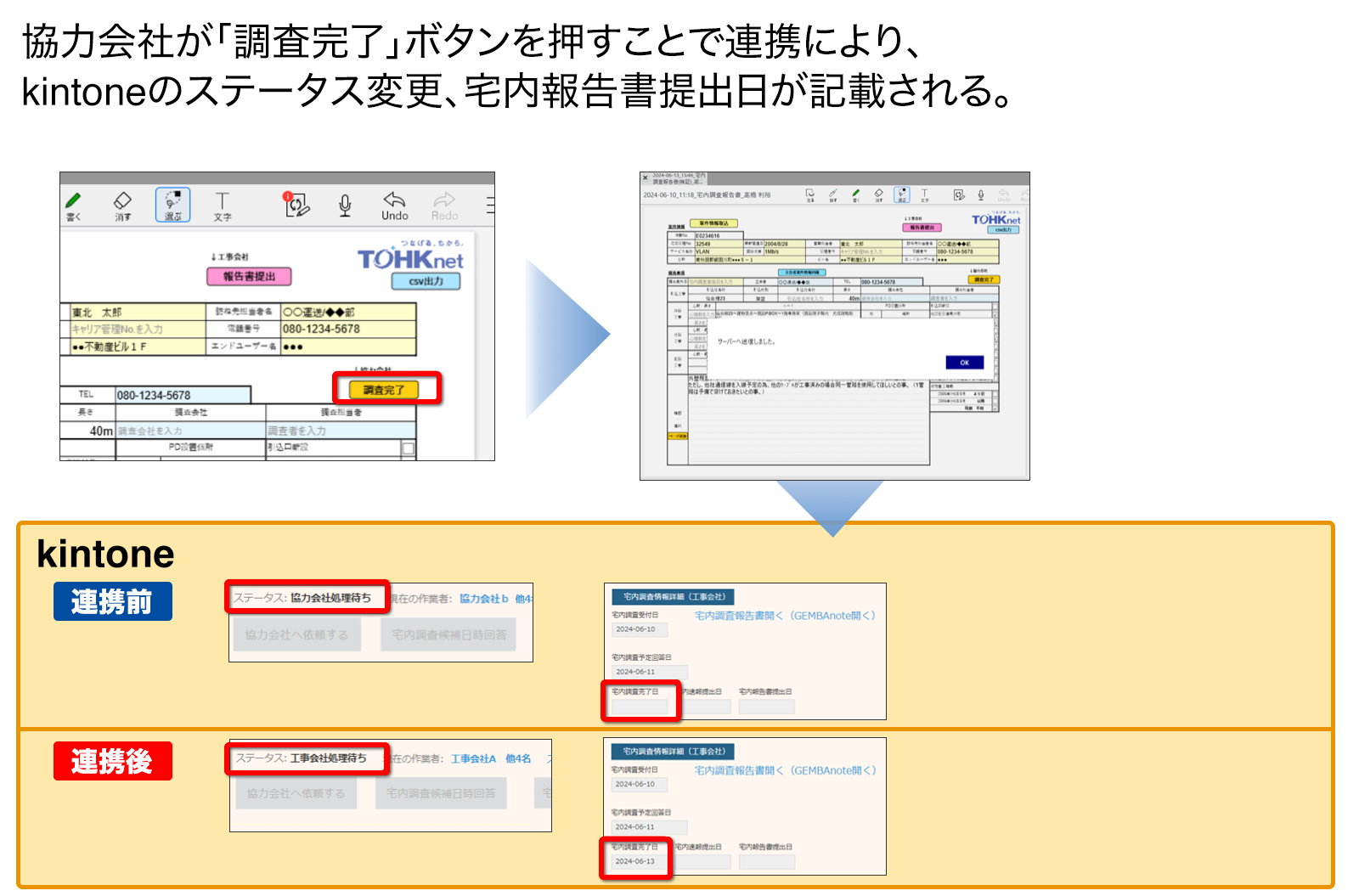

4)調査報告書の提出(協力会社→工事会社)

拡大

協力会社の調査スタッフがGEMBA

Noteの[調査完了]を押下すると、kintoneのステータスが更新され、

宅内調査日が記載される。

(以前は協力会社から工事会社にExcelの調査報告書を添付してメールで送信していた)

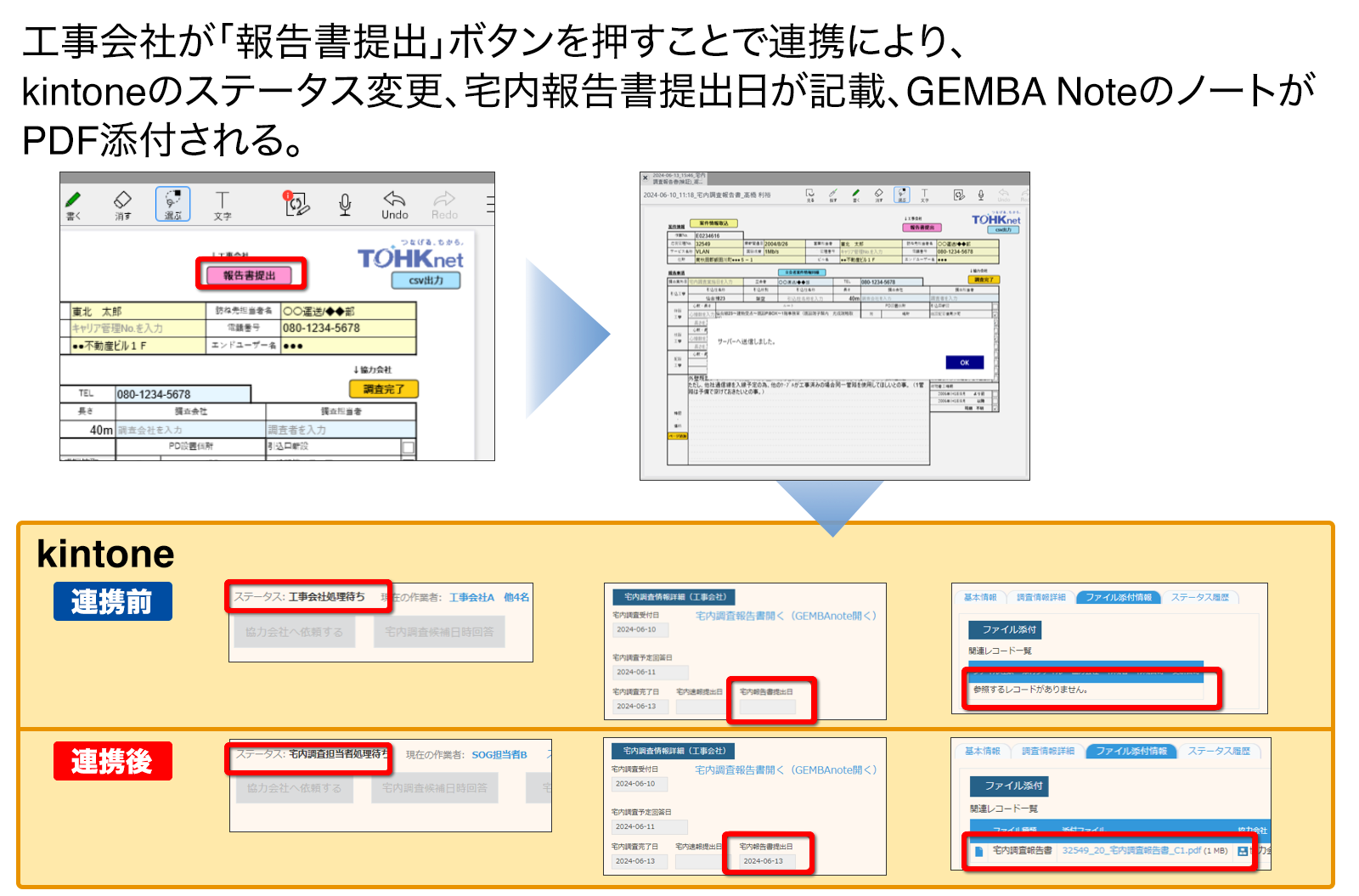

5)調査報告書の提出(工事会社→トークネット)

拡大

工事会社(元請)の担当者が[報告書提出]を押下すると、kintoneのステータスが更新され、宅内報告書提出日が記載される。

報告書はPDFで添付されており、クリックすると内容が確認できる。

(以前は、工事会社からトークネットにExcelの調査報告書を添付してメールで送信し直していた)

それぞれの段階で書類そのものが行ったり来たりするのではなく、進捗状況をシステム上で共有して進めていくことで、ペーパーレスだけでなく、アクションがシンプルになり全体での効率が向上する。

また、GEMBA Noteを用いて業務をテンプレート化することは、広く東北6県+新潟各県に支社がある同社にとっては、支社間による作成品質のバラツキの解決も期待されるところだ。

使用を浸透させるために

工事会社・協力会社に合わせて118台のiPadにGEMBA

Noteを入れて貸与し、テスト期間を含めて新システム移行から半年あまりが経過したが、「今はまだ浸透が十分とは言えない。使用者の年齢層にも広がりのある現場スタッフにとって、システム以前にiPadという新しいツールへの抵抗感があるようだ。慣れの問題で、何かワンステップ山を越える必要があると感じている」と言う。

トークネット社内では、全社員300名がGEMBA

Noteを活用しており、コロナ禍のリモート会議等での利用をきっかけに利用がぐんと進み、デジタル化のメリットを十分に理解しているので、システム移行については現場を支えてくれる人の働き方を変え、負担を減らす確信があった。しかし今回のシステムを主に使用するのは工事会社・協力会社のスタッフである。

宗像 実 氏

「システム移行時に各県各社に出向いて導入説明を行い“紙の部分がGEMBA

Note(タブレット)になりますよ”と説明して回ったが、浸透が一気に進まないのは利便性の訴求が不十分だということもあるだろう。実際、工事会社にとっては、これまで手続きのたびに発生していたやり取りが減り、残業時間を抑制するという一面もあり、利便性を理解してくれている。ここから先、協力会社に対して広めるためには、協力会社の中に新しいツールを積極的に使っていこうとする人をリーダーにして取り組んだり、優良な事例を取り上げて情報を共有したりするなどの工夫が必要だ。しかしまず初めに“慣れること”。今はとにかく、このシステム以外でも様々な場面でiPadを繰り返し使ってもらい、使うことに慣れることを優先している段階だ」(宗像氏)

また「彼らはもともとExcelをかなり使えるスキルを持っているし、デジタルが特に苦手というわけではないので、書類作成競技会みたいなものをやってみたりするのもいいかもしれない」というユニークな案や、「今回のシステムは現場でスケッチして、その場で清書と考えていたが、発想を変えて、現場と事務所が連携して、現場から送られてきたスケッチを事務所の人がGEMBA

Noteで清書する、という使い方もあるかもしれない」と、新しいアイデアも多数控えており、今後様々な施策を進めるにつれ、浸透が一気に加速していくタイミングがやってくるだろう。

今後の展開

株式会社トークネット 技術本部 線路施設部

グループマネージャー 宗像 実 氏(左)

主任 髙橋 利裕 氏(右)

試験的に導入していた巡視点検(ケーブルを張っているところを調査用紙を持って点検する)のペーパーレス化については、別システムで持っているマップの利用等に課題があり運用には至っていないが、順次運用に乗せていくことも考えているという。

「我々は、DXの推進に伴い、業務のプロセス変更をしつつ、効率・効果的に業務を遂行していくことに全社を挙げて取り組んでいかなくてはならない。それによって現場の人も自分の時間を確保して安全に、質の良い成果が上げられるようになるという効果にも期待している」(宗像氏)

トークネット社の、他システムとの連携を伴うDXの実践・浸透を進めるための様々な工夫の蓄積は、今後のDX推進に大いに役立つだろう。

*お話を伺ったのは

株式会社トークネット 技術本部 線路施設部

グループマネージャー 宗像 実 氏

主任 髙橋 利裕 氏

本事例の詳しいご紹介や製品のご紹介などもお問い合わせはこちら