導入事例

eYACHO+GEMBA Talk(ビデオ通話)で進む

業務のリモート化

リモート朝礼・遠隔検査で

移動のタイムロスゼロを実現

距離感ゼロのコミュニケーションで

若手を現場に、育成に効果

阪神高速技術株式会社様

総延長258.1kmに及ぶ阪神高速は、1日平均71万台が利用する関西の大動脈として経済活動を支え続けている。阪神高速技術株式会社は、阪神高速道路の点検・診断・補修まで一括して維持管理する専門会社として、24時間365日「眠らない阪神高速」を実現している。1964年の営業開始から60年を超え、総延長のおよそ半分が40年を超え年々補修箇所が増加する中、途切れることなく安全かつスピーディーに保守を継続するためにeYACHOを導入して業務効率の向上に努めている。設備事業部 港晴事業所 副所長 吉田 憲史氏、同所 主任 花坂 謙一氏、設備事業部 設備統括課 向原 夢月氏にお話を伺う。

インタビュー動画はこちら

業務改革はペーパーレスから

リモート活用へ拡大

設備事業部は、電気・営業・機械・建築の4部門で阪神高速に付随する施設関係の維持管理を担っている。港晴事業所は、阪神高速の大阪区域が管轄だ。「会社全体の電子化は2020年頃から進めており、大部分はすでに実現できていたが、現場での電子化は未対応のままだった。そこで、2022年からは現場の電子化にも着手し、試行を進めていった。第1ステップとして、現場とのやり取りのための膨大な書類をeYACHOで電子化(ペーパーレス化)し、業務効率を向上させた。そして現在、第2ステップとして、朝礼・検査・人材育成面でeYACHOのビデオ通話機能

"GEMBA Talk" を使用したリモート化を進め、さらなるタイムロス削減・効率向上を推し進めている」

「当初eYACHOを選んだ決め手は、手書きの心地よさや、自分で簡単に書式を作成できる点だったが、eYACHOを使うことで ”新しいコミュニケーション”

を手に入れることができたと感じている。eYACHOの同時書込、リアルタイム共有、ビデオ通話機能などにより、ペーパーレスから始まった業務改革はさらに拡大し、人材の育成にも活用し、効果が出てきている」

設備事業部 港晴事業所

副所長 吉田 憲史 氏

GEMBA Talkで、タイムロスを徹底削減

港晴事業所が管理する高速本線上、高速路下、料金所、PA、管理用建物、トンネル等にある設備は広範囲の路線上に点在しており、現場は日々異なる。事業所から移動に往復1時間かかる現場であれば、現場確認・安全管理など一連の業務で半日かかることになる。高度成長期に開通した阪神高速は老朽化が進んでおり、「保守施工件数も年々増加しており、効率的な管理手法が必要だ。これらの課題を解決するために、リモート朝礼、遠隔検査、若手の支援育成にeYACHO・GEMBA Talkを活用している」

「GEMBA Talk導入から約半年で、移動時間60時間減少という結果が出た。残業を60時間削減と考えるとこれは大きな数字だ。遠隔に向く現場・向かない現場などのノウハウも蓄積してきたので、今後さらに効率よく活用できそうだ」1日あたりに換算すると数十分であるとしても、その時間が生産性のある時間に変わり、積み重なることの意義は大きいといえる。

港晴事業所 主任 花坂 謙一 氏

GEMBA Talk活用例とその効果

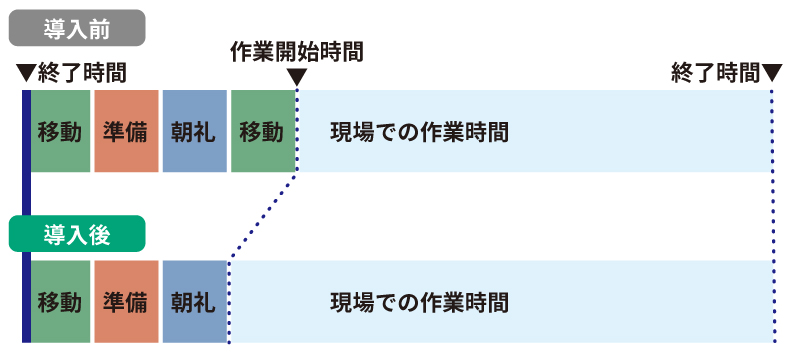

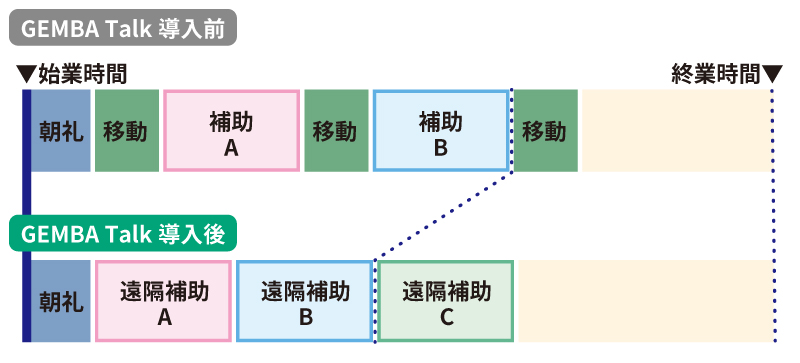

活用例①【リモート朝礼】

移動時間をなくし残業削減、時間を有効に活用

現場は道路上で広さに制限もあるため、朝礼は港晴事業所で行う。電気・営業・機械・建築の部門別に実施し、子会社・協力会社含め100人に及ぶ作業員が参加する。朝礼に伴う移動時間、移動時間による作業時間の圧迫、残業の発生、さらに2025年大阪万博に起因する渋滞の影響など、朝礼に参加するがために発生する時間(タイムロス)を、GEMBA Talkを活用した「リモート朝礼」で解決した。

導入前

導入後

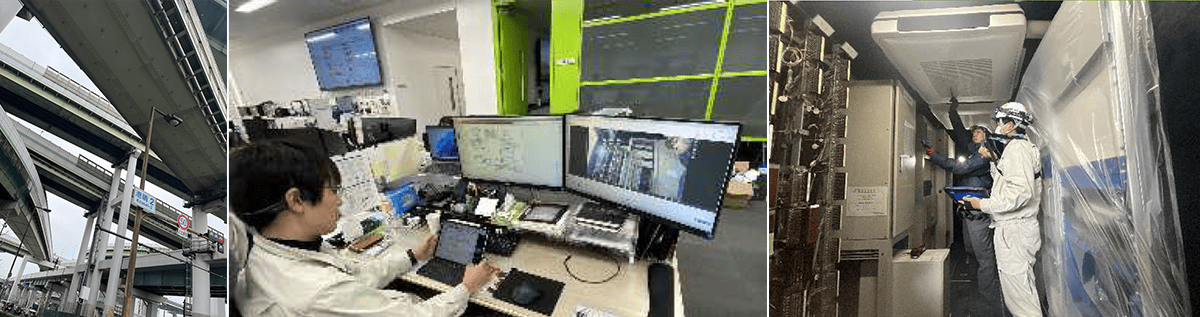

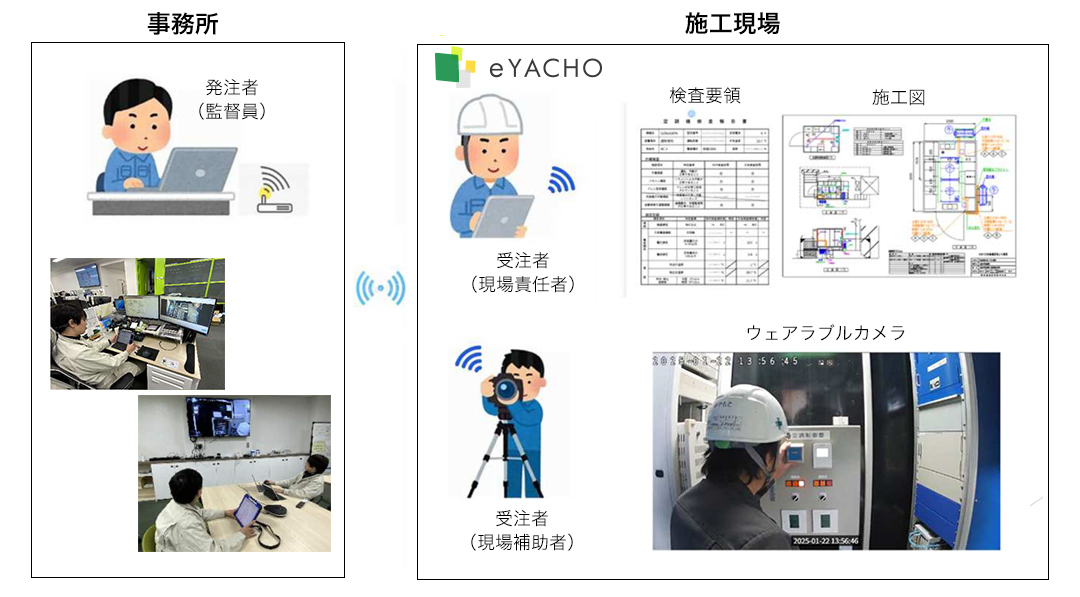

活用例②【遠隔検査】

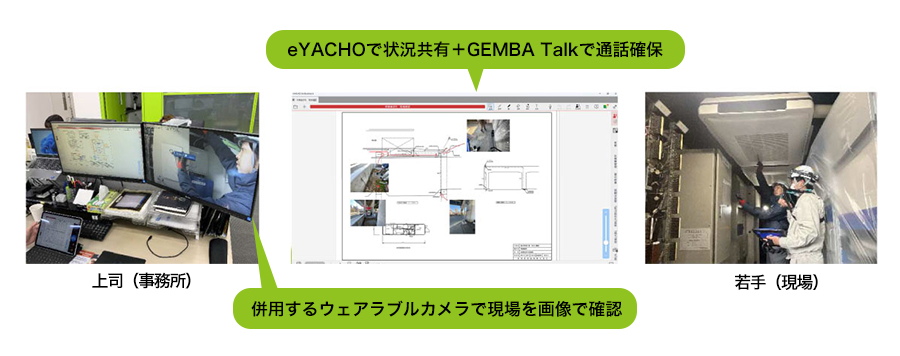

自席にいながら、現場にいるように

補修件数が増加する中、検査時の現地への移動時間の捻出が難しいことも多くなり、eYACHOとウェアラブルカメラを併用した遠隔検査を採用し、事業所員は現場に行かず、完全な遠隔検査ができるようにした。 移動時間(タイムロス)がなくなることで、複数の検査を入れたり、検査と検査の間を別の業務に割り当てるなど、効率的なタイムマネジメントができるようになる。

eYACHOで資料共有 & 検査結果をリアルタイム共有

GEMBA

Talkでビデオ通話(*ノイズや雑音が入らず話しやすい)

+ウェアラブルカメラで現場状況を映像で確認

活用例③【若手の育成】

空気感まで共有できるから、傍にいるように

社会問題として人材不足が叫ばれる中、事業所社員は、20代が半数を占めるという喜ばしい状況である。スクラップアンドビルドから維持管理への時代の変化を受け、同社のような事業体は今後ますます重要になっていく。そんななか、知識や経験が重要な業務を担うため、人材育成は重要課題だ。

「もちろん現場で一緒に行動するのが理想的だが、私自身も複数の部下を抱えており難しい。そこで、内容や状況を聞きながら、現場に若手が行き、私が同じように卓上でGEMBA

Talkを使って『そこは確認して』などフォローしながら、質問や相談事は若手が現場の作業員の方と直接やり取りするようにし、主体的になって現場管理に携われるようにし、育成につなげている。上司がそこにいると、どうしても間接化してしまうからだ」

さらに、上司の移動がないため、複数の部下を擁していても切れ間なく遠隔サポートすることが可能であり、それは若手育成のスピードアップにつながる。

現場には若手が出向き、上司は自席から複数の現場を

切れ間なく遠隔サポート。

より多くの現場をサポートしても時間が確保できる

eYACHOにGEMBA Talkが加わることで「新しいコミュニケーションを手に入れたと思っている」と吉田氏は言う。時間や距離の壁を超え、事業所と現場はまるで「どこでもドア」でつながっているように空気感まで共有できるリアルなコミュニケーションがとれるようになった。新時代のリモート環境を活用した阪神高速技術の業務改革は、着実に新たな段階に進んでいる。

現在はGEMBA Talkの活用は主に若手の育成を意識した現場(全体の1割程度)での利用にとどまっているが、移動時間削減(=残業時間の削減)効果は着実に出ている。そしてこれまでの運用でリモート下でのノウハウを蓄積してきたため、今後さらに効果的に活用を進めていくとしている。

eYACHOで、

紙ナシ!報告書作成作業ナシ!回覧ナシ!

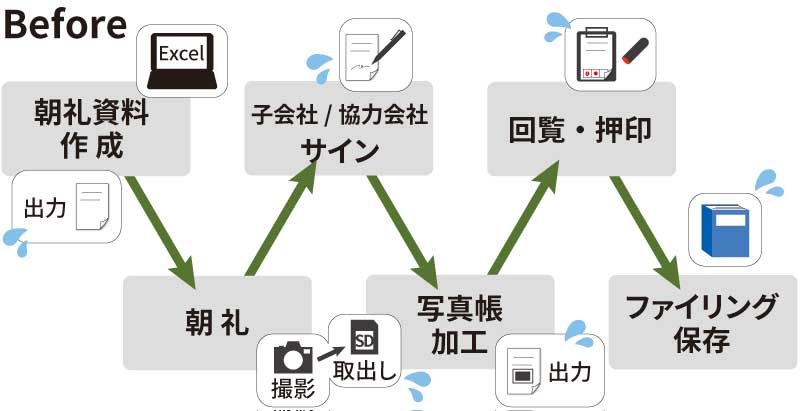

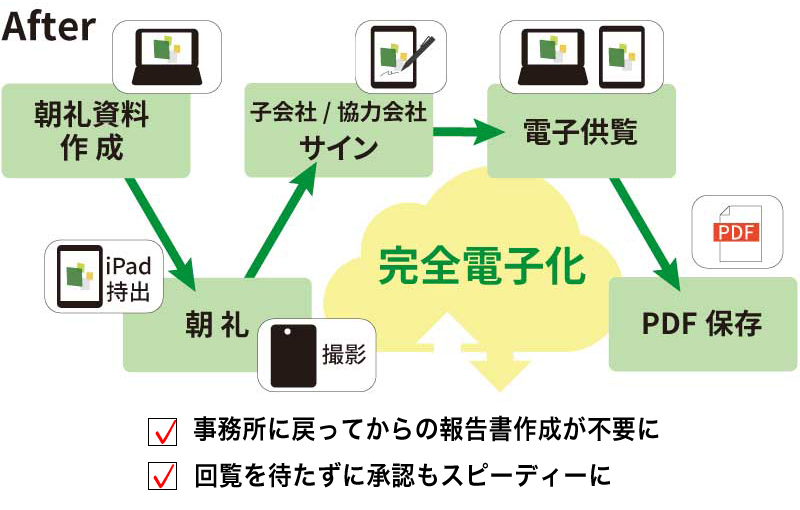

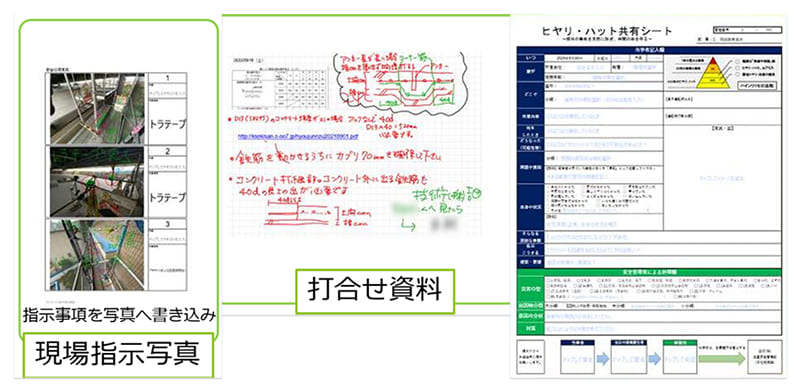

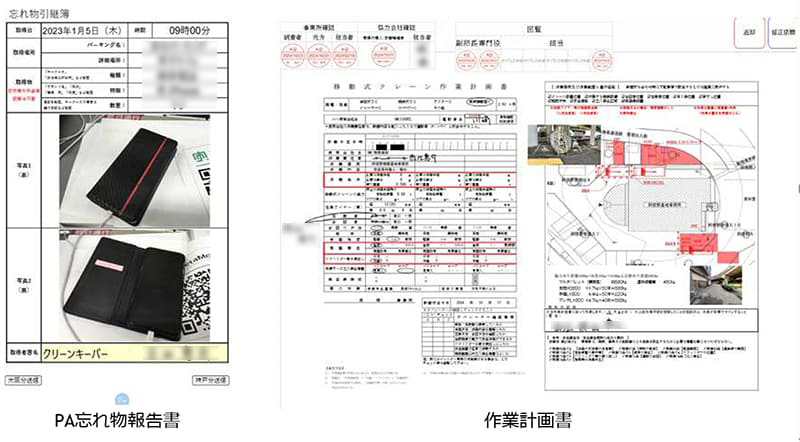

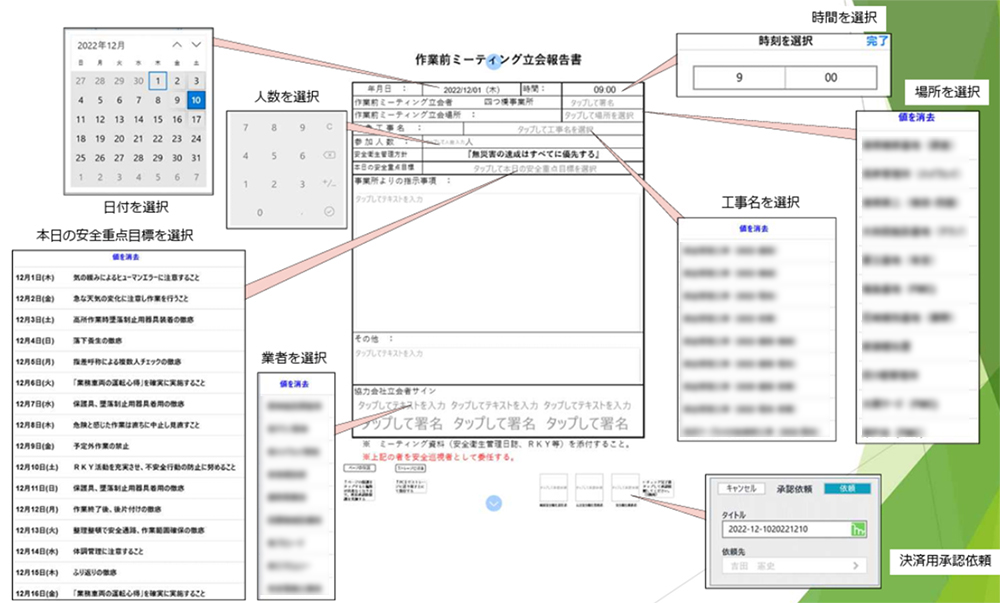

同社の業務改革の第1ステップ・eYACHOの導入は2022年に遡る。「子会社・協力会社とのやりとりが多く、その都度電話したり、写真をメールで送ったり、時間のロスがかなり発生していた。毎日現場に出てくる100人程度の職人の管理も必要だ。eYACHOのリアルタイム共有で承認まで電子化し、日々実施する作業前ミーティング・安全巡視チェックリスト記録だけでも毎日100枚に及ぶ削減につながった」(吉田氏)

紙とeYACHOと、作業前ミーティング立会報告書を見比べると、内容はほぼ同じだ。長い時間かけて完成されただけあって、今のまま(紙のまま)続けるのが楽だというのは、一般にデジタル化が進まない理由であるが、eYACHOでデジタル化することで業務の効率は一変する。

Excelで作成し印刷していた書式をベースにeYACHO化

ペーパーレスは、ストックレス

電子化の効果は、時間短縮にとどまらない。データの保管も、PDFに出力してサーバに保存するだけになった。「この仕事には、実に様々な書類が存在し、5年10年といった保管義務もある。以前事業所にはハイキャビネットが多数並んでいたが、電子化によりペーパーレス化と同時にストックレスを実現し、キャビネットはロータイプに変わり、顔を見合わせて話ができる環境ができた」(向原氏)

今では、子会社はもちろん協力会社までもeYACHOを導入し「こんなことはできないか?」といったやり取りが出てくるほど利用は浸透している。「これまでは、港晴事業所が先頭を切って、バラバラだった手順書や日誌やKYなどの共通化を進めて『便利な機能がありますよ』と広めてきたが、今後はできあがったものではなく現場が本当に欲しいものを作っていく。そのため社内・子会社・協力会社に対して実施する説明会や勉強会を、現場がやりたいことを吸い上げる場にしている」(吉田氏)

本社設備統括課 向原 夢月 氏

(導入当時 港晴事業所)

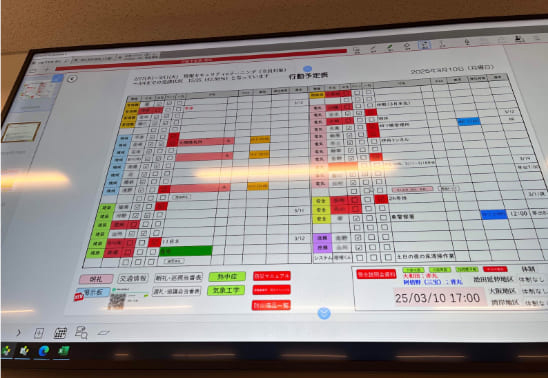

eYACHOが業務のポータルに

事業所入り口の大型モニターに表示されているeYACHOを覗くと、スタッフスケジュールがシェアノートで確認できるようになっていた。以前はホワイトボードで運用されていて、座席の配置的に見えなかったり、遠いと字が見えにくかったりしたが、各自のパソコンやiPadで確認できるようになり、電話応対など不在時の対応がしやすくなった。もし入力を忘れて外出しても出先から書き込むこともできる。

そして、スケジュールの周囲には様々なボタンが配置されており、eYACHOが業務のポータルとして機能している。以前は壁に貼られていた掲示物も、気象情報などよく使用する情報もここから確認できる。また、災害発生時のマニュアルやチェックリストへのリンクも用意されており、非常時のマニュアル等は、特定の部門で限定管理されているケースも少なくないが、それが全ての社員の手の中にある。それは24時間365日、誰もが道路を支える一員である、という意識の表れであろう。

eYACHOが業務のポータルとして機能

MetaMoJiは、今後もeYACHOを始めとする製品で、社会インフラを支える企業のみなさまを支えてまいります。

(2025年3月取材)