建設現場の管理や立会いは、「現地へ行くのが当たり前」と思っていませんか?今、国土交通省の推進もあり、遠隔臨場という新しい仕組みが急速に広がっています。ウェアラブルカメラやタブレットを活用し、現場の様子をリアルタイムで共有できるこの方法なら、事務所や遠隔地からでも現場の状況確認や指示が可能です。人手不足や働き方改革、さらには感染症対策や災害リスクへの備えとしても注目されている遠隔臨場。その仕組みや導入のポイント、実際にできること、メリットや課題について、具体例を交えながらわかりやすく紹介します。

公開日:

遠隔臨場とは?

建設現場の現場管理を変える新しい仕組み

遠隔臨場とは

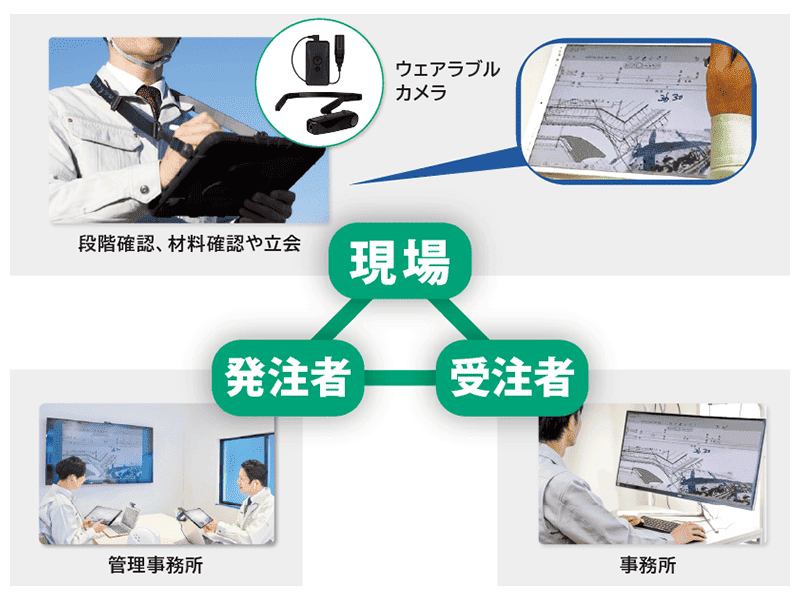

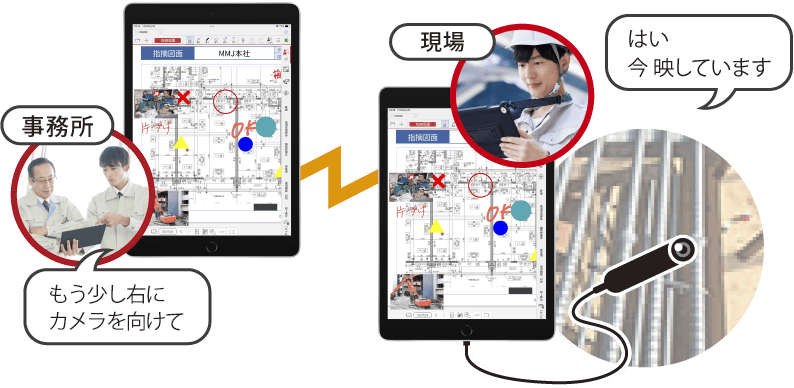

遠隔臨場とは、動画撮影用のカメラ(ウェアラブルカメラなど)によって取得した映像および音声を利用し、遠隔地からWeb会議システムなどを介して「段階確認」、「材料確認」と「立会」を行うことをいいます。建設現場の管理は、今やこの「遠隔臨場」によって大きく変わりつつあります。従来のように必ず現場へ行かなければならなかった時代から、映像と音声をリアルタイムで共有する時代へと進化しています。

遠隔臨場の特長は次の通りです。

- ・現場作業員がウェアラブルカメラやタブレットを装着

- ・離れた場所にいる発注者や管理者がWeb会議システムを通じて現場を確認

- ・オフィスや自宅からでも立会いや確認・指示が可能

- ・国土交通省が推進し、公共工事などで導入が拡大中

この仕組みによって、現場に行かずに施工状況や材料の確認など、重要なプロセスを効率よくリモートで行うことができるようになっています。

遠隔臨場の基本的な仕組み

遠隔臨場の仕組みは、現場作業員がウェアラブルカメラやスマートフォン、タブレットを使い、その場の映像や音声をリアルタイムで発信することから始まります。

発注者や管理職は、事務所や自宅など現場以外の場所からWeb会議システムに接続し、現場の状況を映像で詳しく確認します。

「もう少し右にカメラを向けて」「その書類を拡大して」といった具体的な指示も、その場で声で伝えることができます。

また、複数の担当者が同じWeb会議に同時参加し、意見交換しながら迅速な意思決定ができるのも特徴です。

国土交通省の実施要領に基づく運用

遠隔臨場を導入する際には、国土交通省の実施要領に従う必要があります。まず、使う機材やシステムは、映像や音声の品質など定められた性能要件をクリアしなければなりません。

また、導入前には受発注者間で「どの工種・どの確認に遠隔臨場を使うか」「通信環境は十分か」など、具体的な内容をしっかり話し合います。

さらに、現場がトンネル内や山間部など電波が届きにくい場合は、事前に通信テストを行い、万が一通信が途切れた時の対応策もあらかじめ決めておきます。

こうした準備や調整が、現場管理をスムーズに行うためのポイントになります。

遠隔臨場が求められる背景

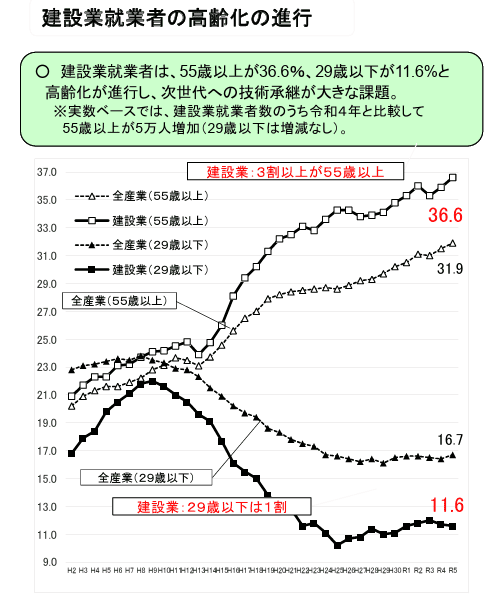

建設業界では、55歳以上の就業者が約36%と高齢化が進み、60歳以上の技能労働者も全体の約4分の1を占めています。一方で29歳以下の若手は約12%にとどまっており、今後10年で多くのベテランが引退する見込みです。

そのため、少人数で複数の現場を効率よく管理する体制づくりが急務です。遠隔臨場なら、熟練技術者が移動せずにオフィスから複数現場の重要な確認や指示ができ、人手不足をカバーしやすくなります。

出展:総務省「労働力調査」を基に国土交通省で算出

働き方改革・業務効率化の推進

2024年4月から建設業にも時間外労働の上限規制が適用され、長時間労働の是正が求められています。

建設業の現場監督は移動や現場での待機が長く、これが業務効率を下げる大きな原因でした。遠隔臨場なら、移動時間や待機時間を大幅に削減でき、事務作業や次の工程の準備に時間を使えるため、企業の生産性アップにもつながります。

感染症対策やリスク分散

新型コロナウイルスの感染拡大時には、現場での密集や移動を避ける手段として遠隔臨場が活用されました。

また、台風や地震で交通が寸断されても、遠隔臨場なら現場管理を止めずに継続できます。

このように、感染症や災害時など、予期せぬリスクへの備えにも強みがあります。

遠隔臨場でできること

遠隔臨場は「本当に使えるの?」と思う方もいるかもしれません。

実際には、材料や工程、完成の確認、発注者立会い、複数現場の同時管理まで、さまざまな業務に活用されています。

材料・工程・完成の確認

まず、現場に搬入された材料が図面通りかどうか、カメラの映像で細かくチェックできます。たとえば、鉄筋のマークやコンクリートの納品書も遠隔で確認可能です。

また、コンクリート打設前の検査や、土工事の進捗確認など、工程ごとに必要な確認作業もその場で実施できます。

完成後の仕上げや設置機器のチェックも、遠隔でスピーディーに対応できるのが強みです。

立会い・記録・指示出し

これまでは発注者や設計者が現場まで出向いて立会いをしていましたが、遠隔臨場ならオンラインで参加できます。

さらに、やり取りはすべて映像と音声で記録されるため、後で内容を見直したり、証跡として残すこともできます。

この記録は、将来のトラブル対応や若手への教育資料としても活用されています。

また、現場で想定外の事態が起きた際も、専門家がリアルタイムでアドバイスを行えるので安心です。

複数現場の同時管理

人手不足の現場では、一人の管理者が複数の現場を担当することが増えています。

遠隔臨場なら、午前中だけで数現場をバーチャル巡回し、各現場の進捗や課題をオフィスにいながら確認・指示することも可能です。

これにより、優秀な人材のノウハウを複数プロジェクトに同時展開し、全体の品質と効率向上が期待できます。

遠隔臨場の導入メリット

遠隔臨場を導入すると、単なる業務効率化だけでなく、人材活用・コスト削減・品質向上・データ活用など、さまざまな面でプラスの効果が生まれます。

移動時間・コストの削減できる

現場への往復が不要になるため、移動や待機の時間を大幅に減らせます。

その分、他の業務や会議に時間を使えるようになり、交通費・ガソリン代といった経費の削減も実現します。

人手不足の解消につながる

管理者や技術者が同時に複数現場を担当しやすくなります。

特にベテラン技術者の知識や経験を、複数現場で最大限活用できるのは大きな強みです。

安全性・品質の向上を図れる

遠隔臨場なら、現場で何か問題が発生してもすぐに専門家が対応できます。

また、熟練者による遠隔からの技術指導やアドバイスも行えるため、若手のスキルアップや現場の安全強化にも役立ちます。

記録やデータ活用が進む

撮影・録画した映像や音声は、そのままデジタル記録として保存できます。

これを研修や証拠資料として活用すれば、技術力の底上げやペーパーレス化も進みます。

日程調整や柔軟な対応が可能になる

現場の確認や立会いの日程を柔軟に調整できるため、突発的な変更や計画変更にも迅速に対応できます。

遠隔臨場の課題と注意点

便利な遠隔臨場ですが、スムーズな運用にはいくつか注意点があります。

通信環境や機材の準備、ITに不慣れな作業員へのサポート、プライバシーや情報管理への配慮が欠かせません。

通信環境の整備が必要

映像や音声が遅延したり途切れたりすると、正確な確認ができなくなります。

トンネルや山間部など電波が弱い場所では、通信テストや中継機材の準備が必要です。

機器コストや導入準備の手間

遠隔臨場には、カメラや通信機器などの初期投資がかかります。

レンタルやリース、スマートフォンを使ったスモールスタートも一つの方法です。

操作や管理に慣れが必要

新しいシステムの操作が苦手な作業員もいます。

そのため、操作研修やサポート体制の整備が重要です。

プライバシーや情報管理への配慮

現場の映像には作業員の顔や会話、設計図などが映ることがあります。

撮影の目的や利用範囲を事前に説明し、同意を得ておくこと、データの保存ルールを明確にすることが求められます。

遠隔臨場で活用できる主な機材・システム

遠隔臨場をスムーズに運用するには、現場や目的に合った機材・システムの選定がカギになります。

ここでは代表的な機材の特徴や活用ポイントを紹介します。

| 機材タイプ | 主な特徴 | 最適な用途 | 注意点 |

|---|---|---|---|

| ウェアラブルカメラ | 両手が使えて作業の妨げにならない。防水・防塵製品も選べる | 作業中の映像共有、詳細確認 | バッテリーや手ブレ補正、通信安定性 |

| スマートグラス | 両手が自由。視界に図面など投影も | 複雑な作業指示、マニュアル参照 | 高コスト、操作の慣れが必要 |

| クラウドカメラ | 定点設置。自動録画、遠隔管理が可能 | 進捗管理、安全監視 | 電源やネットワークの確保 |

| スマートフォン・タブレット | 普及率が高く導入しやすい | 補助的な確認、短時間の報告 | 片手がふさがる、安全リスク |

ウェアラブルカメラ・スマートグラス

作業員がヘルメットや胸部にカメラを装着することで、手を使いながら現場映像を配信できます。

防水・防塵・長時間バッテリーなど現場仕様の製品も選べます。

クラウドカメラ・録画サービス

現場の特定場所に設置し、映像データをクラウドに自動保存できます。

進捗管理や安全監視、過去映像の検索・分析にも便利です。

Web会議システムとの連携

ZoomやTeamsなどWeb会議ツールと連携させることで、現場と事務所をリアルタイムでつなぎます。

複数人で同時に現場映像を確認しながら議論や意思決定が可能です。

スマートフォン・タブレット

ほとんどの作業員が所有しているため、導入ハードルが低く、アプリを使って簡単に始められます。

急なトラブルや短時間の確認作業など、補助的な用途に向いています。

現場管理の未来を変える!今こそ遠隔臨場の活用を

ここまで見てきたように、遠隔臨場は移動時間や人手不足、品質向上、技術継承など建設現場のさまざまな課題を解決する「現場DX」の切り札です。

現場の全プロセスをデジタルで記録できるので、透明性や安全性も大幅に向上します。

今後もデジタル化が進むなか、建設業界にとって遠隔臨場は欠かせない存在となっていくでしょう。

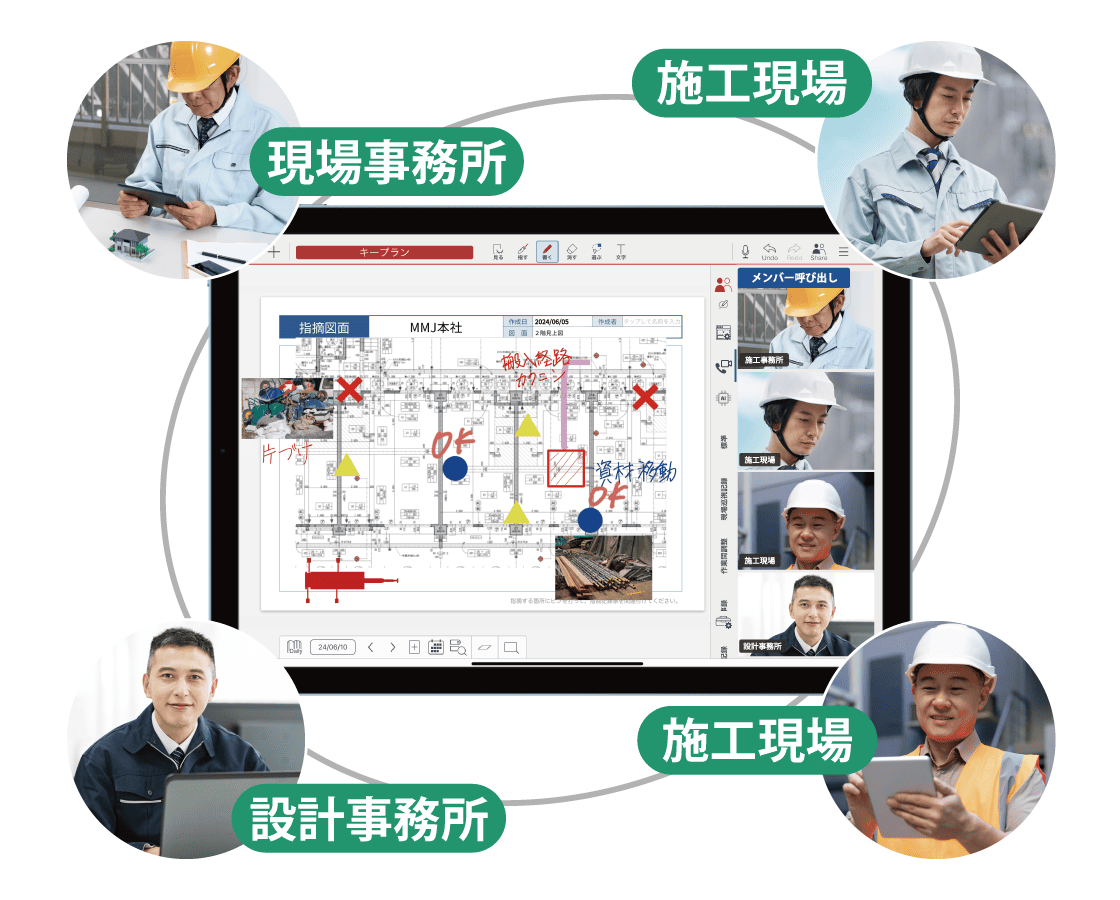

現場のデジタル化はeYACHOで始めよう

eYACHOは、現場と事務所をリアルタイムでつなぐ「遠隔臨場」「リモート立会い」がすぐに実現できるシステムです。

ビデオ通話・図面共有・手書き入力・帳票管理など、現場管理に必要な機能が一つにまとまっています。

移動時間やコストを大幅に減らし、現場の承認業務や報告もスピーディーに進められます。