現場監督の仕事は、毎日多くの時間が必要になる職種の一つです。なぜここまで残業が増えてしまうのでしょうか。その理由を深掘りしていくと、現場監督が担当する業務の幅広さや業界の構造に課題が隠れていることが見えてきます。

公開日:

現場監督の残業はなぜ多い?

働き方を変えるためのヒント

現場監督の残業が多い理由とは

多岐にわたる業務内容

現場監督が日々行っている業務は非常に多岐にわたります。

- ・現場での工程進行チェックや作業員への指示

- ・施工中に発生する問題への迅速な対応

- ・現場の状況変化に合わせた調整や判断

- ・工事写真の撮影・整理、台帳や報告書の作成

- ・各種申請や許可書類の作成・行政への提出

- ・発注者・設計担当者・下請け業者との打ち合わせ

- ・近隣住民への説明や対応など

このように、単なる現場の管理だけではなく、内勤業務や多方面との調整が求められるため、どうしても仕事が長時間化しやすいのです。

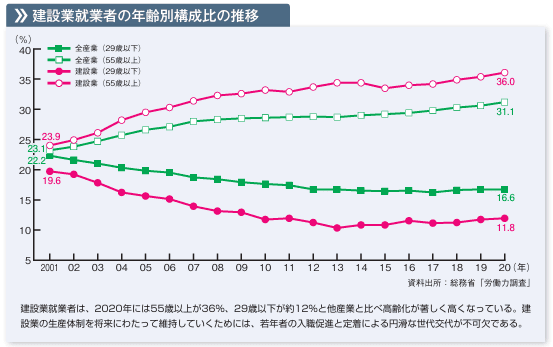

人手不足と業務量の増加

現場監督の残業が多くなるもう一つの大きな理由は、業界全体の人手不足です。近年、若い人材の確保が難しく、現場に若手が少ない状況が続いています。一方で、ベテランの作業員は高齢化が進み、現場を支える人材のバランスが偏っています。

実際、建設業界の29歳以下の割合は約12%しかなく、55歳以上が36%を占めています。ベテラン層の大量退職や技術継承の問題も起きており、現場監督が本来なら部下に任せられる仕事まで一人で担当するケースが増えています。

https://www.nikkenren.com/publication/pdf/handbook/2021/2021_04.pdf

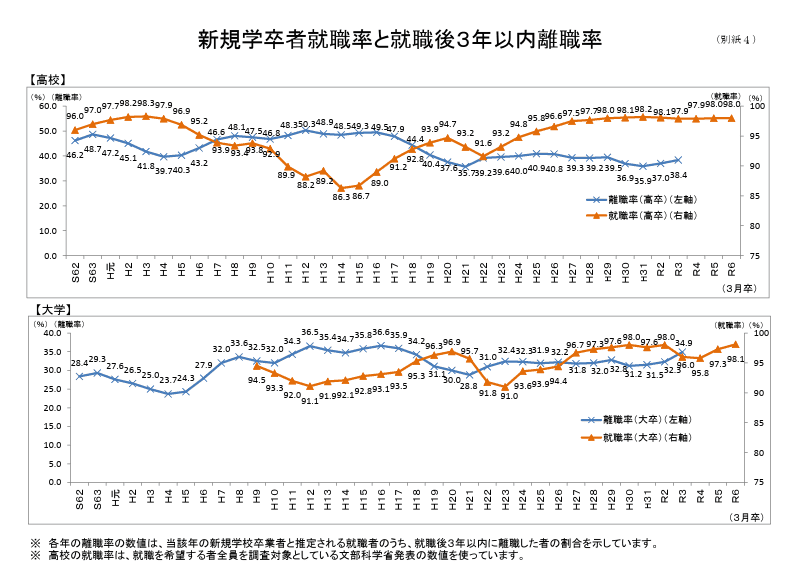

さらに、新卒の若手も離職率が高く、建設業では高卒者の3年以内離職率が約43%と、全産業平均よりも高くなっています。人手が足りず、仕事を分担できないため、一人ひとりの負担が重くなってしまうのです。若手の育成や教育にも時間を割く必要があり、現場監督の負担はより一層増しています。

参考:厚生労働省「新規学卒就職者の離職状況(令和3年3月卒業者)を公表します(2024年10月25日)」https://www.mhlw.go.jp/content/11805001/001318959.pdf

出展:厚生労働省「新規学卒就職者の離職状況(令和3年3月卒業者)を公表します(2024年10月25日)」

厳しい納期や突発的なトラブル

建設現場では契約上の納期が厳格に定められているため、遅延には大きなペナルティが課される場合もあります。

しかし、現場には予測できないトラブルがつきものです。

- ・天候不良による工事中断

- ・資材の納品遅れや不足

- ・発注者からの急な仕様変更や追加要望

- ・作業員の急な欠勤や事故

こうした計画外の出来事に対応するため、予定通りに進まない場合は残業や休日出勤で対応せざるを得ません。現場監督は常に突発的な課題と向き合っているのです。

現場監督の平均残業時間と給料

現場監督の長時間労働の実態は、具体的なデータにもはっきりと表れています。一般的な現場監督の月間残業時間は、建設業界の中でも特に多くなっています。

平均残業時間の目安

現場監督の月間平均残業時間は40〜60時間ほどとされています。これは、建設業全体の平均(月13.3〜20.1時間)や全産業平均(月13.2時間)と比べても非常に多い数字です。特に繁忙期や工期が迫っている時期には、月80時間、100時間を超えることも珍しくありません。

このような長時間労働が当たり前になっている背景には、現場ごとの慣習や会社の体制も影響しています。残業が多い職場では、一人で複数現場を担当することや、作業の進み具合に左右されて時間外対応が求められるケースが目立ちます。

| 職種 | 月間平均残業時間 |

|---|---|

| 現場監督 | 40~60時間(繁忙期は100時間超) |

| 建設業全体 | 約13.3~20.1時間 |

| 全産業平均 | 約13.2時間 |

http://nikkenkyo.jp/downL/jitan_digest/2022jitan_digest.pdf

残業が給料に与える影響

建設業界の現場監督は、年収が比較的高めに設定されていることが多いです。しかし、その収入には「みなし残業(固定残業代)」制度が影響している場合も少なくありません。

みなし残業制の場合、あらかじめ決められた時間分の残業代が月給に含まれており、実際に働いた残業時間がその範囲を超えても追加で支払われないケースもあります。結果として、サービス残業となってしまい、働いた分の報酬を十分に受け取れないことも珍しくありません。

このような仕組みは、給与の満足度と労働時間のバランスを崩す原因にもなっています。実際にはプライベートの時間を大きく削る形になり、健康面や生活の充実感が損なわれてしまうことも多いのです。

残業を引き起こす主な要因

現場監督の残業が慢性的になっているのは、具体的にどのような業務が要因となっているのでしょうか。日中の現場作業が中心である一方、終業後にも大量の内勤作業や突然の対応が必要になることが、その主な背景です。

帰社後の内業が多い

現場での作業が終わっても、事務所に戻ってから始まる仕事があります。たとえば、現場で撮影した写真の整理や写真台帳の作成、日報や各種報告書の作成、翌日の作業計画や資材の手配などが挙げられます。

また、発注者や社内会議用の資料準備、進捗報告のためのデータ整理なども帰社後に行うことが多く、パソコンに向かう時間が長くなりがちです。こうした地道な事務作業が積み重なり、退社が遅くなる原因となっています。

顧客や職人からの不規則な要望対応

現場監督は、施主や設計担当者、作業員、協力会社など、多くの関係者の問い合わせ窓口でもあります。急な変更依頼や追加指示があれば、そのたびに現場へ戻って説明したり、新たな指示を出したりすることが求められます。

また、職人や協力会社からの質問や相談にもすべて対応しなければならず、電話対応や直接のやりとりが続くことで、まとまった時間を確保するのが難しくなります。このように、不規則なコミュニケーションが多発するため、集中して作業に取り組むことが難しくなり、結果として退勤が遅れることが増えてしまいます。

2024年以降の残業規制と現場監督への影響

2024年4月から、建設業界にも「働き方改革関連法」に基づく時間外労働の上限規制が本格的に適用されました。これまで業界慣習として認められていた長時間労働やサービス残業は、法律によって厳しく制限されることになっています。

36協定と残業時間の上限

| 協定の種類 | 上限規制内容 |

|---|---|

| 通常(36協定) | 月45時間以内・年360時間以内 |

| 特別条項付き | 年720時間以内・月100時間未満・2~6ヶ月平均80時間以内・月45時間超は年6回まで |

- ・建設業も特例なしでこの基準が適用

- ・協定を超える残業は法令違反となるため、各社で厳格な管理が必要

規制強化による現場監督の働き方

規制が強化されたことで、現場監督の業務分担や仕組みの見直しが避けられなくなりました。効率化やITの活用が業界全体の課題となり、工期設定や人員配置にも変化が生まれています。

今後は、同じ仕事量をより短い時間でこなすために、作業手順や業務フローを徹底的に見直す必要があるでしょう。また、効率化を後押しするデジタルツールやアプリの導入も急速に進んでいます。

現場監督の残業を減らすための具体策

法改正による外部からの圧力も受け、現場監督の残業を減らすための対策がますます重要になっています。ここでは、業務の見直しや人員配置の工夫、ITツールの活用といった、実践しやすい具体策を紹介します。

業務の洗い出しと無駄の見直し

まずは毎日の業務を紙やアプリでリストアップし、一つ一つの仕事の重要度や優先度を判断してみましょう。他の人でも対応できる業務は積極的に振り分け、不要な会議や非効率な作業工程を削減します。

たとえば、定例会議の時間を短くする、報告書のフォーマットを簡素化する、現場で完結できる作業を増やして事務所との往復を減らすなど、現状の当たり前を見直すことが大切です。

人員配置と分担の工夫

すべての仕事を一人で抱え込まないよう、業務ごとに担当者やサブリーダーを決め、責任と業務を分散しましょう。事務作業や資料作成は内勤スタッフと協力し、外部委託できる業務はアウトソーシングするのも有効です。

また、業務分担や手順をマニュアル化し、作業の属人化を防ぐことで、誰でも一定の品質で仕事ができる体制を整えます。

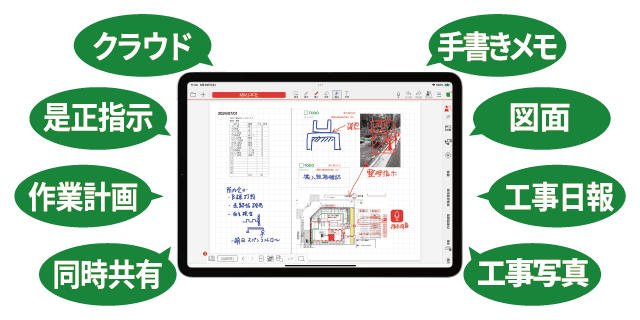

ITツール・施工管理アプリの活用

現場で記録や報告書作成ができるアプリを導入することで、事務作業の負担を減らすことが可能です。たとえば、写真や図面、書類のデジタル保存と一元管理、クラウド共有による迅速な情報伝達などが実現できます。

スマートフォンやタブレットを活用すれば、現場で必要な情報をその場で入力・確認でき、帰社後の作業を大幅に減らすことができます。

現場監督の残業削減に役立つアプリ・ツール

デジタルツールやアプリの導入は、現場監督の業務効率化に大きく貢献しています。具体的にどのような機能が役立つのでしょうか。

ペーパーレス化とリアルタイム共有

タブレットやスマートフォンを使って現場で撮影した写真や記録を、そのままデータ化し保存できるようになりました。図面や進捗資料も現場で確認・修正が可能になり、クラウドを通じて本社や協力会社と即時に情報共有できます。

紙ベースの資料をデジタル化することで、事務所との往復や資料の持ち運びが不要になり、仕事の効率が大きく向上しています。

業務の自動化と転記・集計の省力化

工事写真や台帳を自動で作成できるアプリも増えています。定型のテンプレートを使えば、書類作成にかかる時間を短縮でき、AIによる画像認識で必要事項の自動入力も可能です。

また、記録やデータの転記・集計がワンクリックでできる仕組みも普及し、手作業によるミスや手間を減らしています。

コミュニケーションツールで情報伝達をスムーズに

チャットやメッセージ機能を使えば、現場と本社、協力会社の連絡がすばやく取れます。ビデオ通話や画像送信を活用すれば、その場で状況説明や指示が完了し、情報共有のタイムラグが解消されます。

こうしたツールの活用によって、口頭での伝達ミスや連絡漏れも防げるようになりました。

現場監督の残業を減らすならeYACHOの活用を

紙やエクセルでの管理から、現場で完結できる施工管理アプリへの移行が、残業削減の大きな鍵となっています。なかでも「eYACHO」は、現場監督のために設計された多彩な機能を備えたツールです。

eYACHOでできること

- ・図面・写真・報告書のペーパーレス管理ができる

- ・クラウド連携で進捗共有がスムーズ

- ・現場、事務所、移動中など場所を問わず情報にアクセスできる

- ・画像認識AIによる帳票の半自動作成や写真台帳の自動作成など、業務自動化も対応

- ・担当ごとに分業したり、使い慣れた帳票のデジタル化も可能

- ・実際の現場導入事例も多く、すぐに使えるノウハウが集積されている

これらの機能により、これまで帰社後にまとめていた事務作業も、現場にいながら効率よく進められるようになります。

現場監督の働き方改革は今がチャンス

2024年4月の法改正によって、長時間労働の是正は業界共通の課題となりました。ITやデジタルツールの導入も加速し、現場監督の働き方を根本から見直す動きが広がっています。

まずは自社の業務フローを見直し、どこに無駄が潜んでいるかを整理してみましょう。大きなシステム導入が不安な場合でも、無料セミナーや体験版、資料請求から始めてみるのがおすすめです。

現場とオフィスが協力し、経営層の理解も得ながら、全社的な働き方改革に取り組むことが今後のカギになります。現場監督の皆さんも、施工管理アプリ「eYACHO」の活用事例や無料セミナーを活用し、日々の業務をもっとラクにしてみませんか。

施工管理アプリ「eYACHO」の活用事例はこちら https://product.metamoji.com/gemba/eyacho/user/