現場監督の仕事には、現場の指揮や管理だけでなく、さまざまな書類作成も欠かせません。どの書類をどのタイミングで用意すればいいのか悩む方も多いはずです。この記事では、現場監督が扱う主な書類の種類や作成の目的、効率的な管理のポイントを分かりやすくまとめました。書類作成が初めての方や、業務を効率化したい方はぜひ参考にしてください。

公開日:

更新日:

現場監督の書類作成とは?

業務効率アップに役立つ基本とポイントを徹底解説

現場監督が書類作成で担う役割

現場監督には、現場の指揮や監督だけでなく、多くの書類を作成し管理する役割があります。書類作成は、工事の安全・品質・工程・コストを守るために欠かせません。

書類作成には、主に次のような目的があります。

- ・現場の安全や品質を守る

- ・進捗や作業内容を正確に記録

- ・情報共有と意思疎通のための基盤

- ・トラブル時の証拠や法令対応

これらの書類がきちんと整理されていることで、工事現場は円滑に動きます。また、万が一トラブルが発生しても、正確な書類が会社や自分を守ってくれます。

現場監督が関わる主な書類

現場監督が日々扱う書類は非常に多岐にわたります。とくに重要なのは以下のような書類です。

- ・施工計画書や工程表(工事開始前に作成し、全体の流れや手順をまとめたもの)

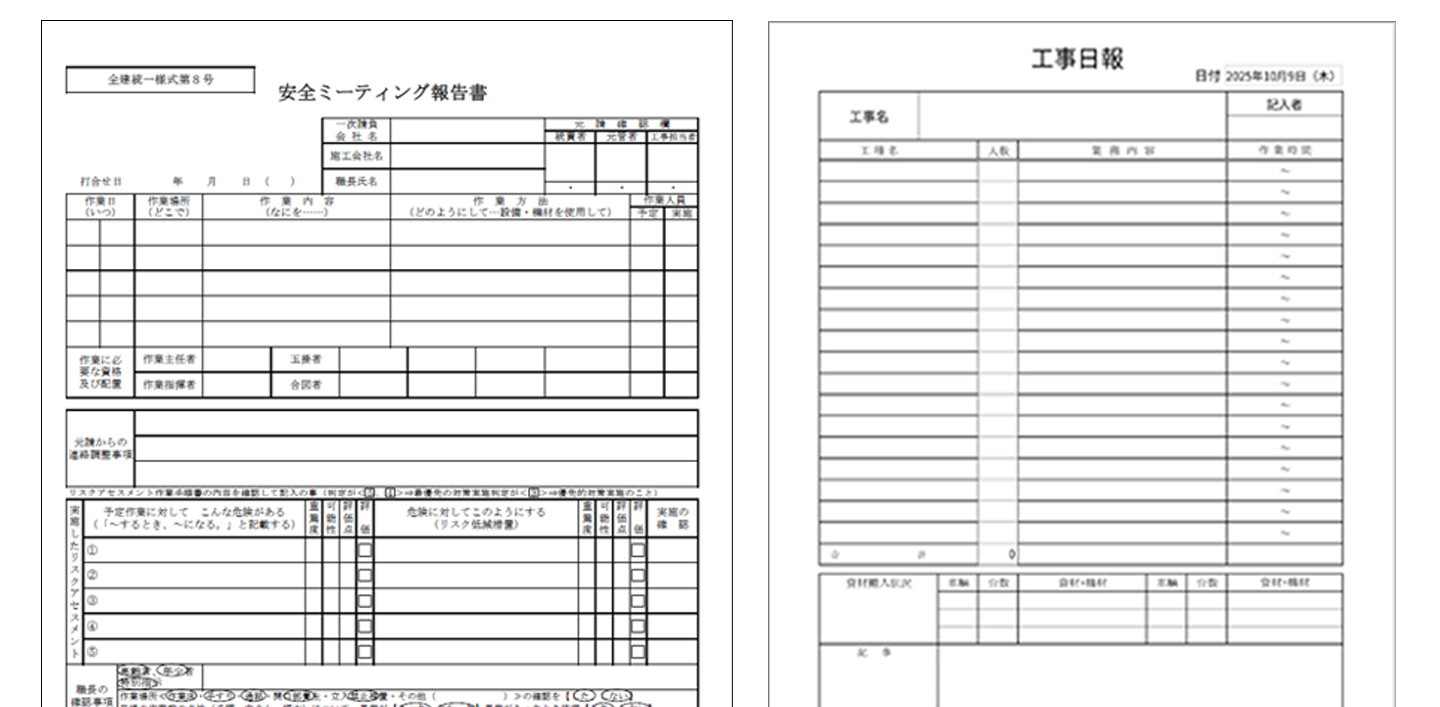

- ・安全対策や品質を確認するための各種チェック表や安全ミーティング報告書

- ・工事に必要な材料や人件費を管理するための予算管理表

- ・日々の作業内容や現場の動きを記録する業務日報や工事写真

- ・現場で発生した出来事や打ち合わせ内容を記録する議事録

- ・設計図面や仕様書など、工事の基準となる設計図書

- ・契約内容や工事の変更を記録する契約書や変更合意書

これらの書類は、現場監督が工事を計画通りに進め、トラブルなく完了させるための基盤となっています。

書類作成が必要になる理由

現場監督が多くの書類を作成するのは、建設プロジェクトの特性に深く関わっています。

まず、作業内容や現場の状況を客観的かつ正確に説明するため、書類が欠かせません。関係者間の認識のズレをなくし、トラブルを未然に防ぎます。

また、安全や品質を維持・向上するためにも、決められた手順や基準通りに作業が進んでいるかを記録し、証拠として残しておくことが重要です。

もしトラブルが起きた場合、過去の作業記録や合意事項が法的な証拠となり、迅速で公正な問題解決をサポートします。進捗や完了を報告し、支払いや引き渡しなど次の手続きへ進む際にも書類が必要です。

さらに、建設業法などの法律や規則で、一定期間書類の保存が義務付けられているため、法令順守の観点でも書類作成は避けて通れません。

参考:国土交通省 関東地方整備局「問19 帳簿及び営業に関する図書の保存とは」 https://www.cbr.mlit.go.jp/kensei/info/qa/pdf/R0312/R0312_19.pdf現場監督が作成・管理する書類とその内容

現場監督として働き始めたばかりの方は、「どの書類をいつ準備すれば良いのか」と迷いがちです。ここでは、実際に現場でよく使う主要な書類と、その内容や作成のポイントについて紹介します。

施工計画書や工程表のポイント

施工計画書は、工事に着手する前に作成するプロジェクト全体の設計図とも言える重要な書類です。工事の概要、流れ、具体的な施工方法、必要な資材や機械、品質管理計画、安全対策、緊急時の連絡体制など、工事を進めるためのあらゆる情報が盛り込まれています。

この書類は、発注者や協力会社を含むすべての関係者で共有されることで、意思統一が図られます。作成時は、誰が読んでも分かるように明確にまとめ、現場の状況や発注者との調整を踏まえて現実的な計画を立てることが求められます。

工程表は、作業ごとに開始日や完了日、作業の関連性を視覚的に整理し、進捗管理の核となるものです。担当者や必要な日数を明記することで、遅れや問題が発生した場合にも早期発見と対策がしやすくなります。

設計図書の扱い方と注意点

設計図書は、図面や仕様書をまとめた公式な資料で、工事の内容や品質基準が記載されています。図面は建物の形や寸法、仕様書は使用する材料や施工方法など、詳細な要求事項がまとめられています。

現場監督は、設計図書を正確に読み解き、内容を完全に理解することが重要です。特に構造上大切な部分や、仕上げに影響する材料の指定は見落とさないように細かく確認しましょう。

もし現場の状況と設計図書が違う場合は、まず作業を中断し、現状を写真や実測値で正確に記録して、すぐに設計者や発注者へ報告します。自己判断で進めることは避け、指示は必ず書面で受け取ることがトラブル回避のコツです。

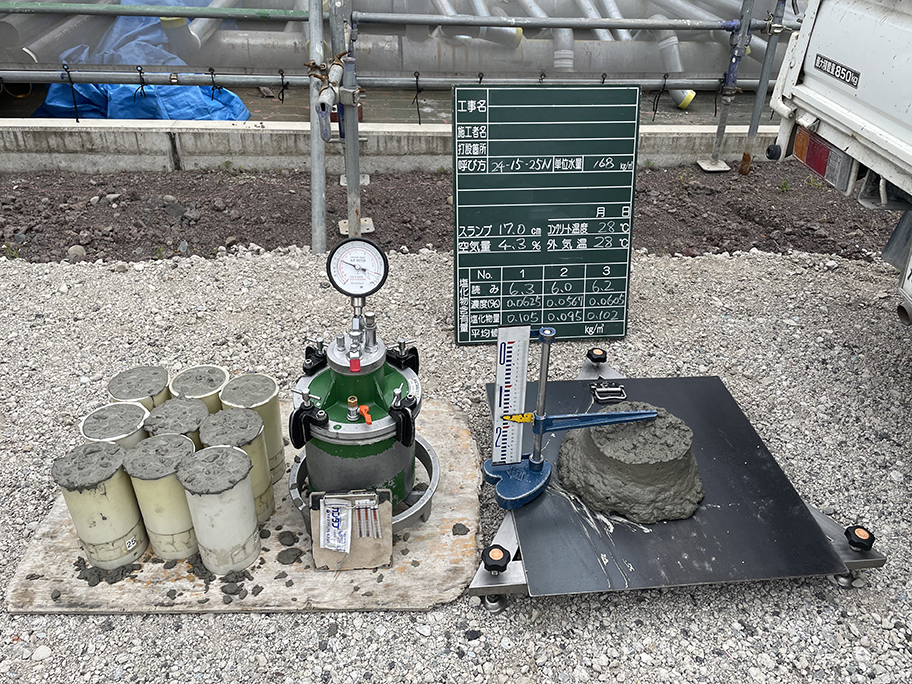

施工記録や写真管理の基本

日々の施工記録は、その日の作業内容や進捗、問題点とその対応策などを具体的に記録する重要な書類です。特に工事写真は、品質を証明する最も強力な証拠となります。

写真は「施工前」「施工中」「施工後」と工程ごとに撮影し、特に完成後に見えなくなる部分(不可視部)は必ず記録しておくことが求められます。記録や写真は、工事名や日付、工種ごとに体系的に整理・保存し、誰でもすぐに探せるようルールを設けておくと便利です。

参考:国土交通省「写真管理基準(案)」 https://www.mlit.go.jp/tec/content/001880549.pdf

契約・変更・報告に関する書類

工事契約書や注文書は、工事の範囲や金額、納期などを明記した法的にも重要な書類です。工事中に内容に変更が発生した場合は、変更届や変更合意書を作成し、追加費用や工期の延長などを明確に記録します。

また、すべての工事が終わったら、完成通知書や引渡書を発注者に提出し、契約通りの工事が完了したことを正式に通知します。これらの書類が、現場での記録や報告、計画書などと密接につながっており、一貫した管理が求められます。

書類作成を効率化するためのコツ

現場監督の業務は多忙ですが、ちょっとした工夫で書類作成の負担を減らすことができます。ここでは、効率化のための具体的なポイントを紹介します。

テンプレートやひな形の活用

書類作成の効率化には、社内であらかじめ標準的な書式(テンプレートやひな形)を用意しておくことがとても効果的です。日報やチェックリスト、報告書など、繰り返し作成する書類には定型の様式を使うことで、必要な項目の記入漏れを防げます。

また、会社全体で書式を統一すると、誰が見ても内容が分かりやすくなります。もし自社でテンプレートがない場合は、業界団体などが公開しているものをカスタマイズするのもひとつの方法です。

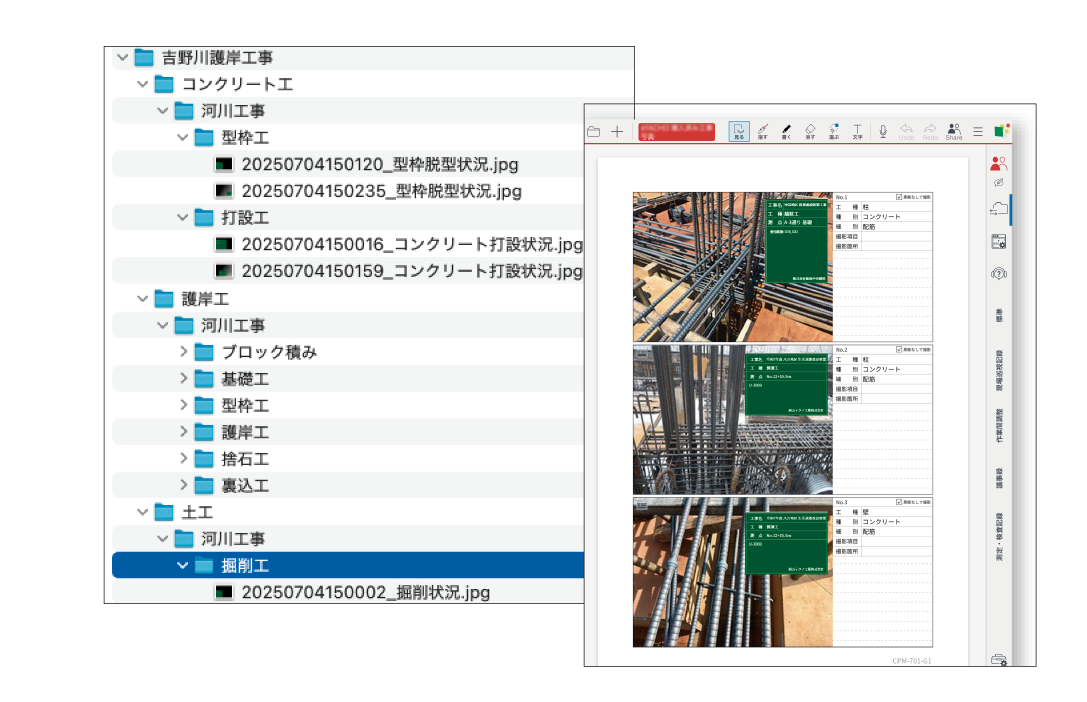

写真やデータ整理の方法

工事写真やデータは量が多くなりやすいので、フォルダを工事名・日付・工種ごとに階層的に整理しておくと探しやすくなります。ファイル名に「日付_工種_撮影箇所_連番」といったルールを作ると、さらに管理しやすくなります。

また、スマートフォンやタブレットで撮影した写真を、直接クラウドストレージにアップロードする方法も有効です。現場と事務所のPCをリアルタイムで同期できるため、作業の効率が上がります。

設計図書を活用した現場管理のポイント

設計図書をうまく活用できるかどうかで、現場監督の管理力が大きく変わります。ここでは、設計図書の読み取りや活用法の基本を解説します。

設計図書の読み取りと確認方法

設計図書を受け取ったら、まず意匠図や構造図、設備図など全体像を把握することから始めます。これにより、建物のコンセプトや設計者の意図を理解できます。

次に、これから施工する部分の重要な寸法や材料、求められる品質基準を細かく確認します。現場での検査や確認に役立つよう、チェックリスト形式にまとめると抜け漏れ防止になります。

もし分かりにくい点や複数の図面間で矛盾を見つけた場合は、作業を始める前に必ず設計者に相談しましょう。事前に確認することで、大きな手戻りを防げます。

設計図書と現場の違いが出たときの対応

現場で設計図書と実際の状況が違うと分かった場合は、まず作業を止めます。そして現状を写真や実測値で記録し、詳細な状況をまとめます。その後、設計者や発注者へ正式に書面で報告し、協議の上で書面による指示を受けましょう。

追加の費用や工期が必要になる場合は、必ず変更理由や内容を記載した書類を作成し、関係者で合意を取り交わします。この一連の対応が、後々のトラブルや責任問題の防止につながります。

現場監督が覚えておきたいパソコンやITの基本操作

今では、書類作成の多くがパソコンで行われています。基本的なITスキルを身につけるだけで、現場監督の作業効率は大きく向上します。

表計算や文書作成ソフトの使い方

現場で作成する多くの書類は、Excelなどの表計算ソフトで作ることが多いです。合計や差額の自動計算、進捗の色分け表示など、簡単な関数や書式設定を使いこなせると業務がスムーズに進みます。

また、Wordなどの文書作成ソフトは、報告書や議事録、各種届出の作成に役立ちます。写真の貼り付けや表の挿入も簡単にできるので、見やすい書類が作りやすくなります。

図面や現場記録のデジタル管理

図面の修正やチェックには、CADソフトや現場管理用のアプリを活用しましょう。現場で撮影した写真をそのままデータで整理したり、図面に直接メモを書き込むことも可能です。

最近では、スマートフォンやタブレット対応の現場管理アプリも多く登場しています。これらを活用することで、情報をリアルタイムで関係者と共有でき、書類作成や整理の手間を減らすことができます。

書類の保存方法と管理ルール

書類は作成したあと、どこにどのくらい保存するのかも重要なポイントです。基本の保存ルールをしっかり把握しておきましょう。

書類の保存期間と管理方法

建設工事の書類保存期間は、建設業法や会社法、税法など複数の法律で定められています。たとえば、工事請負契約書や帳簿は原則5年(新築住宅の場合は10年)、完成図や打ち合わせ記録といった営業に関する図書は10年間の保存が必要です。

会社によっては、主要な工事関連書類を一律で10年間保存するルールを設けている場合もあります。紙だけでなく、電子ファイルとして保存する方法も増えているので、自社のルールを確認しておきましょう。

| 書類の種類 | 保存期間 | 起算日・備考 |

|---|---|---|

| 工事請負契約書・帳簿 | 5年/10年 | 引渡し日(新築住宅は10年) |

| 完成図・打ち合わせ記録 | 10年 | 工事目的物の引渡し時(元請業者) |

| 法人税法関連書類 | 7年/10年 | 確定申告提出期限の翌日(欠損金繰越は10年) |

| 会計帳簿(会社法) | 10年 | 会計帳簿の閉鎖時 |

電子データやクラウドの活用方法

最近は書類の電子保存も認められており、保管スペースの節約や検索性の向上が図れます。工事中のフォルダ構造をそのままアーカイブとして残しておくと、必要な書類がすぐ見つかります。

さらにクラウドサービスを使えば、場所を選ばず書類にアクセスできるようになります。電子データの管理では、セキュリティやバックアップ対策も必ず実施しましょう。

参考:国税庁「電子帳簿等保存制度特設サイト」 https://www.nta.go.jp/law/joho-zeikaishaku/sonota/jirei/tokusetsu/index.htm効率的な書類作成を身につけて、現場監督の仕事をもっと充実させよう

これまで解説してきたように、書類作成は現場監督の仕事に欠かせない要素です。最初は大変に思えるかもしれませんが、テンプレートやデータ整理のルール、ITツールの活用などの工夫で、業務の負担は確実に軽くなります。

まずは自分の現場や会社に合った方法を一つ取り入れてみましょう。ミスを減らす小さな習慣や工夫を続けることで、数年後にはより有能で信頼される現場監督へと成長できるはずです。

eYACHOで書類作成をもっとラクに始めよう

eYACHOを活用し、書類作成の負担を軽減しながら現場力を底上げ。まずは無料トライアルで操作感を体験してみましょう。