導入事例(大学・塾・企業等)

湘南ゼミナール[神奈川県]

生徒の考えるプロセスをリアルタイムで把握し授業を活性化

結果につながる新しい授業スタイルをメタモジで開発

〜最難関進学校を目指すVコースにMetaMoJi ClassRoomを採用〜

神奈川県を中心に首都圏で展開する大手進学塾「湘南ゼミナール」は、「楽しく学ぶ毎日が、君をトップ校へ導く。」をモットーに、難関公立高を中心に多数の合格者を輩出しています。同校では、難関校の中でも最難関と言われる高校(横浜翠嵐高校・埼玉大宮高校)を目指す生徒を対象にした「Vコース」を創設。VコースではMetaMoJi ClassRoom(以下メタモジ)を採用し、ICTを活用した学びの環境を整備し、結果につなげています。Vコース・難関高受験コース事業部長 兼 教材開発部特色コンテンツリーダーの北原剛輔氏、小中部事業本部 教材開発部 国語科コンテンツリーダーの中河内氏にお話を伺います。

北原 剛輔 氏

Vコース・難関高受験コース事業部長

教材開発部 特色コンテンツリーダー

Vコースの運営、マネジメントを行う。

また、教材開発部においては、神奈川県の難関校独自の特色検査(中学で学ぶ9科目全ての教科科目が絡み合う試験科目)の責任者として教材制作のリーダーを兼任。

中河内 孝 氏

小中部事業本部

教材開発部 国語科コンテンツリーダー

Vコース立ち上げ時の主要メンバー。

カリキュラム、授業の内容、小テスト等、湘南ゼミナールの国語科の土台作りを担う。

生徒の考えるプロセスを詳細にリアルタイムで把握したい

―― メタモジを導入の狙いを、北原氏はこう振り返る

"生徒が取り組んでいることを、より細かく講師として把握したい" ということがすべてでした。講師として、授業はもちろん、小テスト、家庭学習において、生徒がどういうプロセスで解いているかをリアルタイムで把握したいと考えました。また、それを回収しなくても、随意のタイミングで把握できるところも最大の魅力だと感じました。

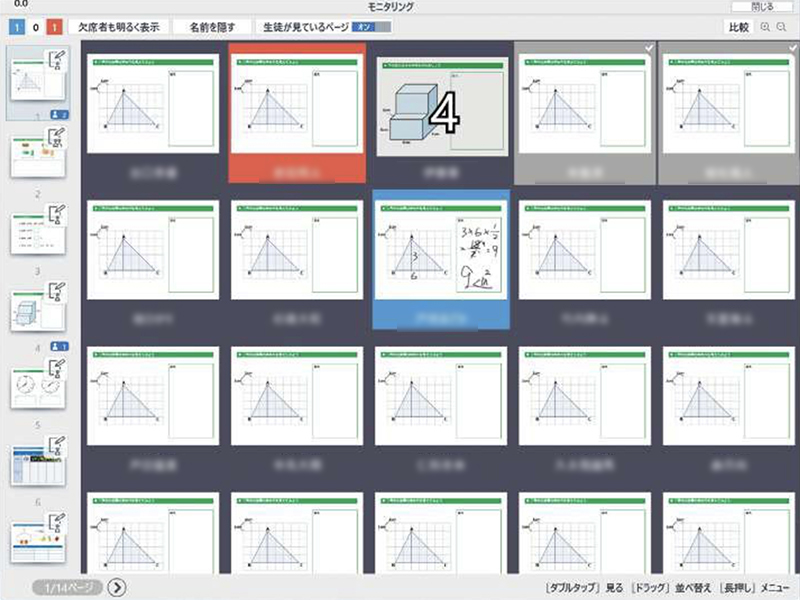

―― モニタリングにより、先生は手元の端末で、生徒の画面を一覧して確認することができるようになった

メタモジ導入以前は「これできた人?」に対する答えは自己申告でした。机間巡視すれば生徒の解答状況を見ることはできますが、例えば低学年はノートをうまく隠したりする。合っているか不安なのかもしれませんが、本来、先生に見られているというプレッシャーは、感じる必要のないものです。 メタモジのモニタリングなら、どの子ができてどの子ができていないのか、手元の端末ではっきりわかります。「この問題、ふたりできてるね」とはっきり言って競争心を刺激することもできます。また、人前では恥ずかしくて手を上げられないような子にとっては、「この問題、できてる子がいるね」と褒めてもらえるというのは名指しでなくても嬉しいものです。そういった効果も生み出しやすくなりましたね。(北原氏)

数学のような途中式がなく、「選択肢にマルをして終わり」みたいなところがある国語は、途中経過が見えにくい科目です。しかし生徒の解答する様子をモニタリングしていると、線を引いたり、どこから解いているかなど、プロセスがしっかりと把握できるので、後ろの方からやってる子には「ちゃんと前から読んでやろうね」とその場で声をかけることができます。またモニタリング中に「次の問はこの生徒に当てよう」といったところまで考えます。全部正解だとそれで終わりですが、「良い間違い」には、「どうしてそう考えたの?」「ここは間違えやすいよね」と、多くの生徒にとってプラスになるようなプロセスが共有でき、授業に良い流れを作ることができます。(中河内氏)

(画像クリックで拡大)

先生の手元で、生徒の画面をモニタリング。解答状況が一目でわかる

メタモジで実現する進化系授業

(画像クリックで拡大)

生徒用めくり(黄)と、先生用のめくり(緑)を組み合わせた二重めくりも活用している

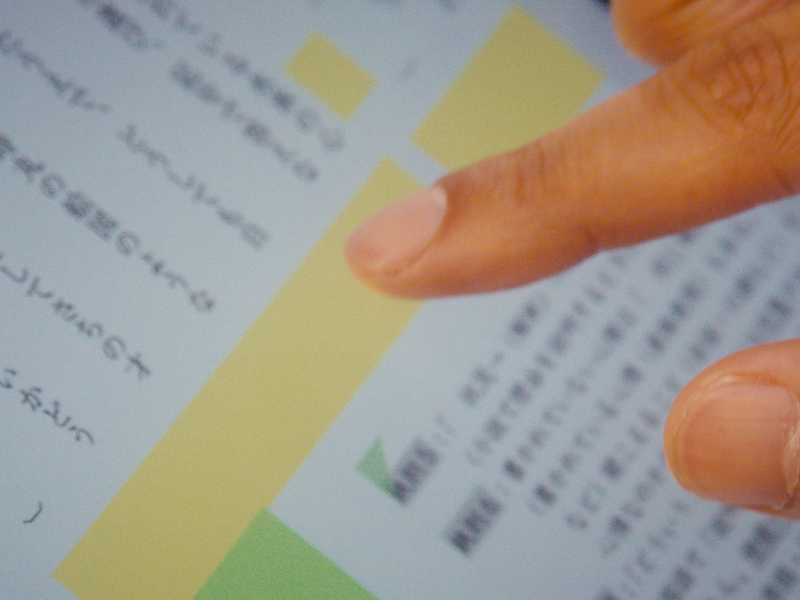

①二重めくり:先生と生徒用のめくりを重ねて

―― あらかじめ準備してある図や資料を見えなくしておき、めくれば瞬間的に使用できる「めくり」は、どの教科でも使用頻度の高い機能だ。テレビのワイドショーなどでもよく使われるスタイルでテンポよく授業を進めることができる。

めくりは感動的ですね。生徒用のめくりの上に、先生しかめくれないめくりを被せて二重にしておくことで、欠席した生徒が後で映像を見る時もめくりが残っている状態になります。動画を見ながら勉強できる便利な使い方だと思います。小テストも同様に、受けた後でめくりをめくって答え合わせをするんですが、欠席して後で受ける場合にもめくりが残っているので、当日受けるのと同じように使うことができます。(中河内氏)

②離れた席でもオンライン参加でもできる「交換採点」

隣同士で交換して採点する「交換採点」が、メタモジでもランダムに二人組を作る機能グループ機能と共有機能を組み合わせたらできることがわかり、よく使っています。しかもメタモジなら、オンラインで参加している生徒と教室にいる生徒でも交換して採点できるんです。「すごい!満点おめでとう!」とかコメントが書いてあったりして、すごく微笑ましい。孤独感をちゃんと解消できるいいツールだなと思い、他の科目の先生方にも勧めています(中河内氏)

(画像クリックで拡大)

グループ分け機能と共有機能を組み合わせて、遠隔の生徒同士でも交換採点ができる

(画像クリックで拡大)

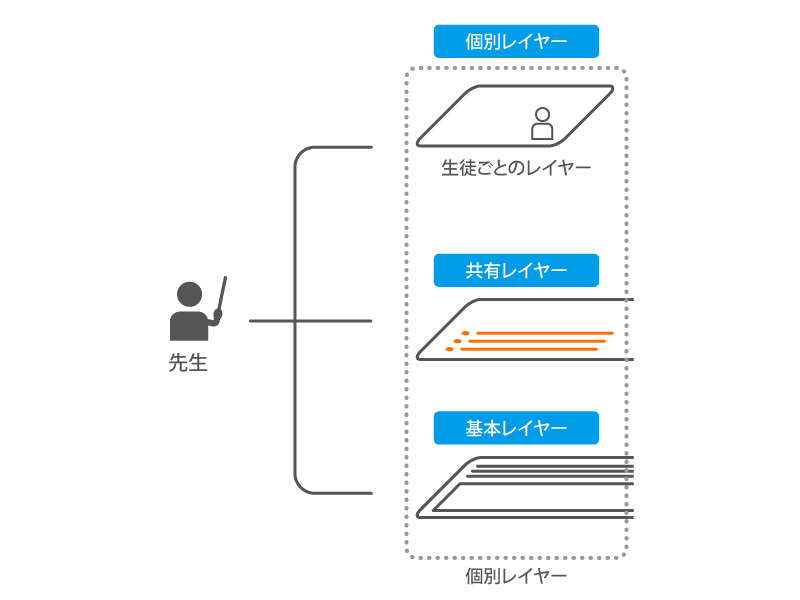

ページがいくつかのレイヤーで構成されているので、組み合わせを変えて見え方を自在に変えることができる。紙では難しいことだ。

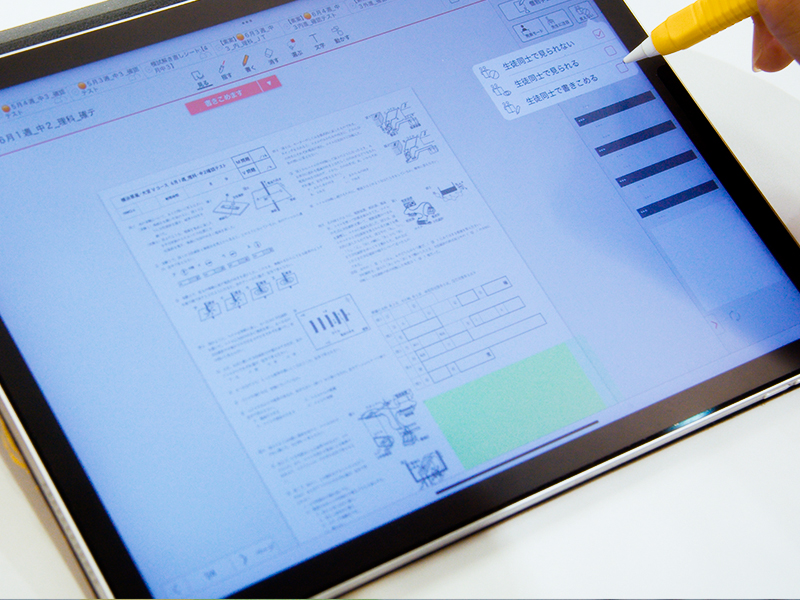

③「なんで?」を繰り返し理解を深める「生徒に完成させる授業」

板書を共通レイヤー(*)に書き、板書をうつす時間をなくします。その分、私がある程度書いたところで止めて、「じゃぁここから自分で考えてまとめてね」と渡すんです。私が書いた解説やメモを見ながら生徒自身が個別(生徒)レイヤー上に仕上げていく。疑問点があれば、ピッと線を引いて「これどうして?」と書いたりしながら仕上げていく、といったやり方です。

(*)レイヤー:ページは、複数のレイヤーからなる。通常、一番下の基本レイヤーはベースとなる授業シートとして教材を置く場合が多い。その上の共有レイヤーは先生が全生徒に向けて授業中に書き込んだり、めくりを設定したりする。一番上が、生徒が書き込む生徒レイヤーだ。

解説を使った授業もよくやります。数学の解答の解説はいきなり「ここに補助線を引く」とあって、なんでここに線を引くかは書かれていないことが多いんです。でもこの最初の「なんで」がわからないと次に同じ問題が出ても再現できません。解説をまる覚えしても、結局派生した問題には手も足も出ないんですね。そこで解説を(途中でやめた板書と同じように、未完成の)教材として「なんでここに線を引くの」から1行ずつ「なんで」を繰り返していくと、解説の読み方・疑問の持ち方がわかるようになります。(北原氏)

メタモジを導入するまでは、iPadはあったけれど、ただペンで書いていただけで、うまく使えていなかったと思います。しかしそこにメタモジが入ったことで、生徒から「授業がバージョンアップするのがすごい」と言われるくらい、相乗効果を発揮できるようになったと感じています。(中河内氏)

やる気を引き出す仕掛け作りをメタモジで

①生徒の自己管理を後押し「デイリースケジュール

小学生と中学生の大きな違いは「部活動」です。時間も取られるし、体力も削がれる。そんな状況でも勉強をするかしないかは、勉強するという癖づけ。学習習慣が定着していることが大事です。湘南ゼミナールの特徴的なコンテンツ「デイリースケジュール」は、日常生活を生徒自身が管理し、生徒の学習の定着をサポートするものです。以前は冊子だったため、冊子を製作する、提出(回収)する、先生が確認してコメントを書き込む、返却するといったコストがかかっていましたが、これをメタモジに変えたことで、生徒自身も講師側もコストを大きく減らすことができました。(北原氏)

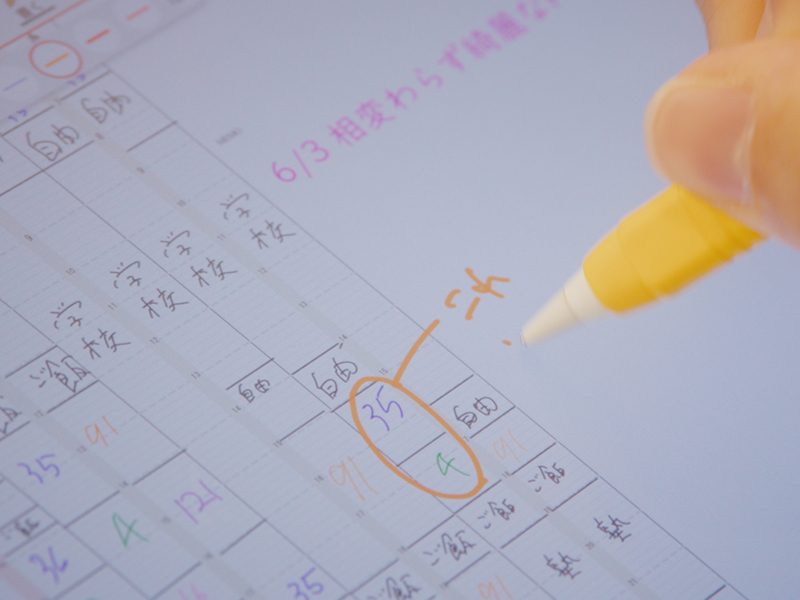

―― 「この時間は勉強をする」と決めていた予定を実行できたか、自分自身で振り返る。確保できていなければ、スタッフがコメントを入れ「できなかった」で終わらせない。これを繰り返すことで自己管理力が育っていく。もちろん、良いところはしっかり褒める。デジタルでありながら、手書きというアナログの良さも融合した、生徒と先生のコミュニケーションツールにもなっているのだ。

(画像クリックで拡大)

先生のコメントでフォローしながら生徒の自己管理力を育てる

②タイミングいいフォローでやる気に応える

授業シート・小テストシート・宿題シート以外に「いつでも勉強していいよ」フォルダーがあって、ここに、教科書の単元ごとの問題とか、四字熟語だったらこれいいよとか。 古文単語リストなどあらゆるものを入れておいて、こういうのないですかと聞かれた時に、ここにあるよと言えるようにしています。これまでは授業に来た時に「先生このプリントちょうだい」と言っていたのが、欲しいと思った(やる気になった)時にいつでもあるというのは、成果につながっていると思います。

メタモジは、授業中じゃない時にも生徒の取り組みの様子が分かるのもすごくいいと思っています。これまでは授業の時だけしか生徒と触れ合っていなかったのが、それ以外の時間でも生徒の解き跡などを見ることができて、「早く宿題やってるね」ってメッセージを送ると、やっぱりその次の週も早くやってきたりとか、生徒の行動を変えるきっかけにもつながっています。(中河内氏)

―― 紙だと、ノートやプリントは「どちらか一方」にある。メタモジで共有されているからこそ取れる授業時間以外の場面でのコミュニケーションをうまく利用している。

一人一人に寄り添う指導で、先生も生徒も楽しく合格を目指す

―― メタモジの導入による効果を、北原氏はこう括る

メタモジを導入した効果は大変大きいと捉えています。これまでざっくりと理解していたことを、的確に把握することができるようになったことで、細かなアプローチが取れるようになりました。それを積み重ねることで、生徒の目標値の引き上げ幅が大きくなったと感じています。

学校はボトムを揃えることが大事で、公平性・平等性を重んじるところがあると思いますが、学習塾は上に抜けられる子はもっと上に抜けてもらう、ちょっと頑張ってついていきたい子は頑張ってついていけるようにする、といった個別の指導をします。メタモジで、どの子がどういう特徴・特性を持っているかが、今まで以上により詳らかに把握できるようになり、この子にはこんな指導や声がけがいいんじゃないかという手元の資料が圧倒的に増え、今まで以上に、勘や憶測だけではない、ファクトベースで話ができるようになりました。

メタモジがなければ、今のこの Vコースの成功は、相当苦しかったと思います。当時考えていた直線上にはやはり欠かせないアプリでした。このメタモジがあった上でICTを活用したVコースを設計をしたといっても過言ではありません。

そして、講師にとっても、メタモジを使った授業は楽しいです。というのも、自分が話したことがどれくらい届いているかがリアルタイムにわかる、これほど嬉しいことはありません。これまでは、テストで成績が上がったとか、距離の遠いものでしか見ることができなかったものが、メタモジで授業をしながら、その場でわかり、それを活かしながら授業の流れを作っていけることは、本当に嬉しいことです。そして今後は、経験の浅い先生方のメタモジの利用を進めたいです。すぐに授業できるベテラン勢とは違い、経験の浅い先生は予習をたっぷりして準備する必要があります。授業にメタモジがあることは、彼らにとっては生命線になるでしょう。

―― 湘南ゼミナールでは、重要な位置付けのコースの設計の骨幹を形成するシステムとしてMetaMoJi ClassRoomを十分に活用し、同校のモットー「生徒さんも、講師も、一緒に楽しく」を叶えつつ、その効果を上げています。MetaMoJiは、これからもMetaMoJi ClassRoomをはじめとする製品群で教育業界のICT活用を支えてまいります。

<本取材は2025年6月に行われました。画面キャプチャ、機能、肩書は取材時の情報にもとづきます。>