MetaMoJi ClassRoom先生 授業例

【視覚特別支援学校 全学年 理科】生徒一人ひとりの見え方に合わせた自主学習(小テスト題材:細胞を介した物質の移動)

大分県 大分県立盲学校 堀奈々絵先生

■ 単元目標

・生徒が思考活動を止めることなく,主体的に学習活動を行うことができる。

・細胞膜の性質と物質輸送を説明するために必要な,基礎的な語句の定着をはかる。

■ MetaMoJi ClassRoom を導入した利点と成果

<導入前の問題点>

・一般的なPDFビューワー内では拡大倍率が限られている。

・デバイスのアクセシビリティの視覚サポート(ズーム)を利用した場合,様々な拡大倍率で作業できるが,ズームコントローラーの操作に慣れが必要である。以上2点から,拡大機能を用いても見えづらさが残り,主体的な学習が分断されることが多い。

<利点と成果>

・MetaMoJi ClassRoomの拡大機能(最大2500倍)は,生徒自身の手で自分に合った見やすさに操作することが容易であった。

・個別レイヤーのめくり機能を生かして,自分で決めたタイミングでの自己採点を行うことができるようになった。以上2点から,見ることの負担感が減り,主体的に学習活動を行うことができた。

■ 学習活動

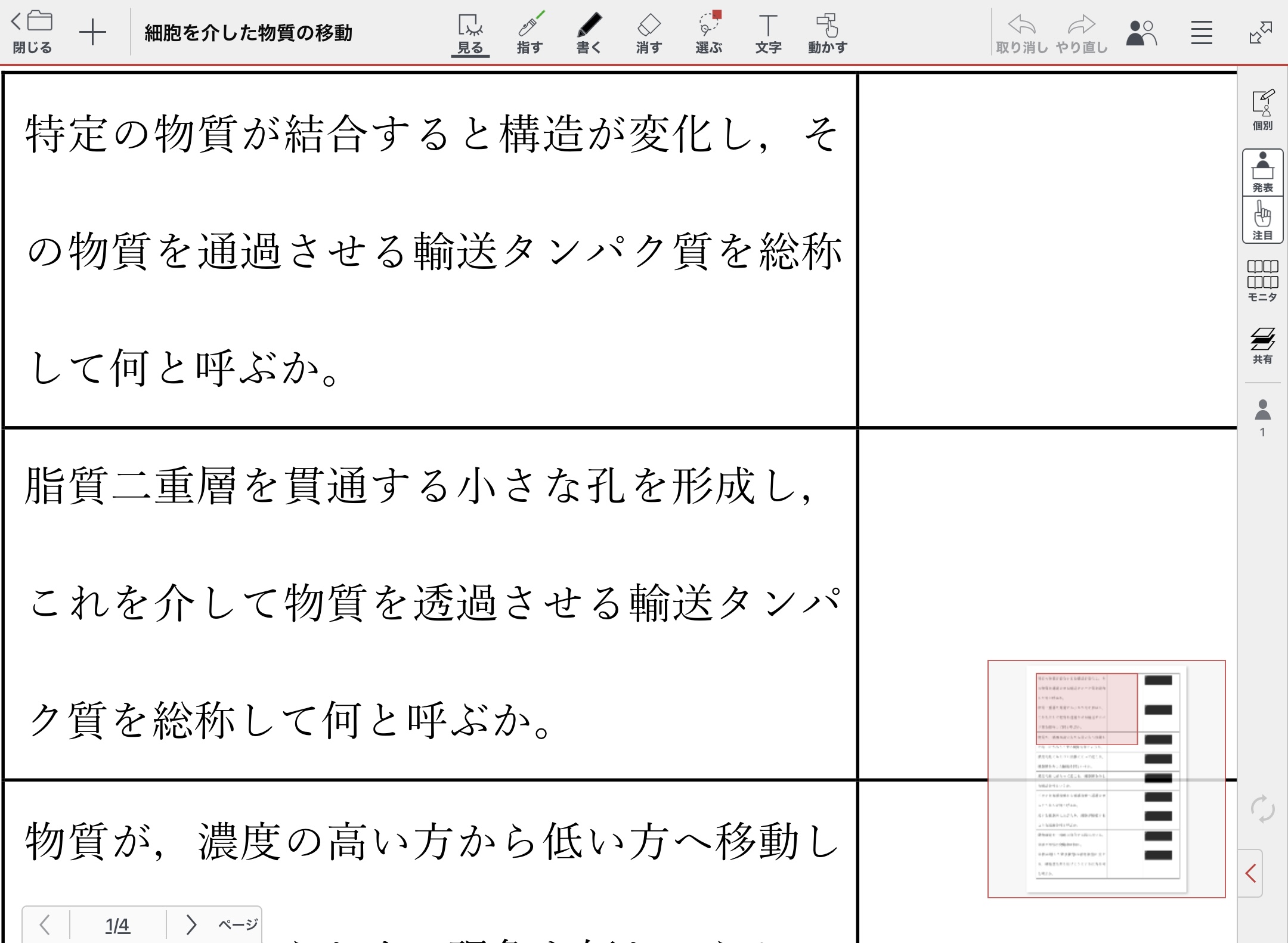

1.教師の事前準備:授業ノートの作成(見やすさの支援)

(画像クリックで拡大)

文書作成アプリケーションで,生徒個々の見え方に合ったフォントや行間で学習プリントを作成する。その後PDFに変換し,MetaMoJi ClassRoomに送る。

<よりよく使うために>全体を俯瞰できるように,つまり,できるだけページ内で左右にスワイプせずに文章を読めるようにする。横向き用紙では3段組,縦向き用紙では2段組程度のレイアウトが良いことが多かった。実際は生徒の見え方に応じて,見る活動に負担のないレイアウトで作成しなければならない。

2.教師の事前準備:授業ノートの作成(見やすさの支援)

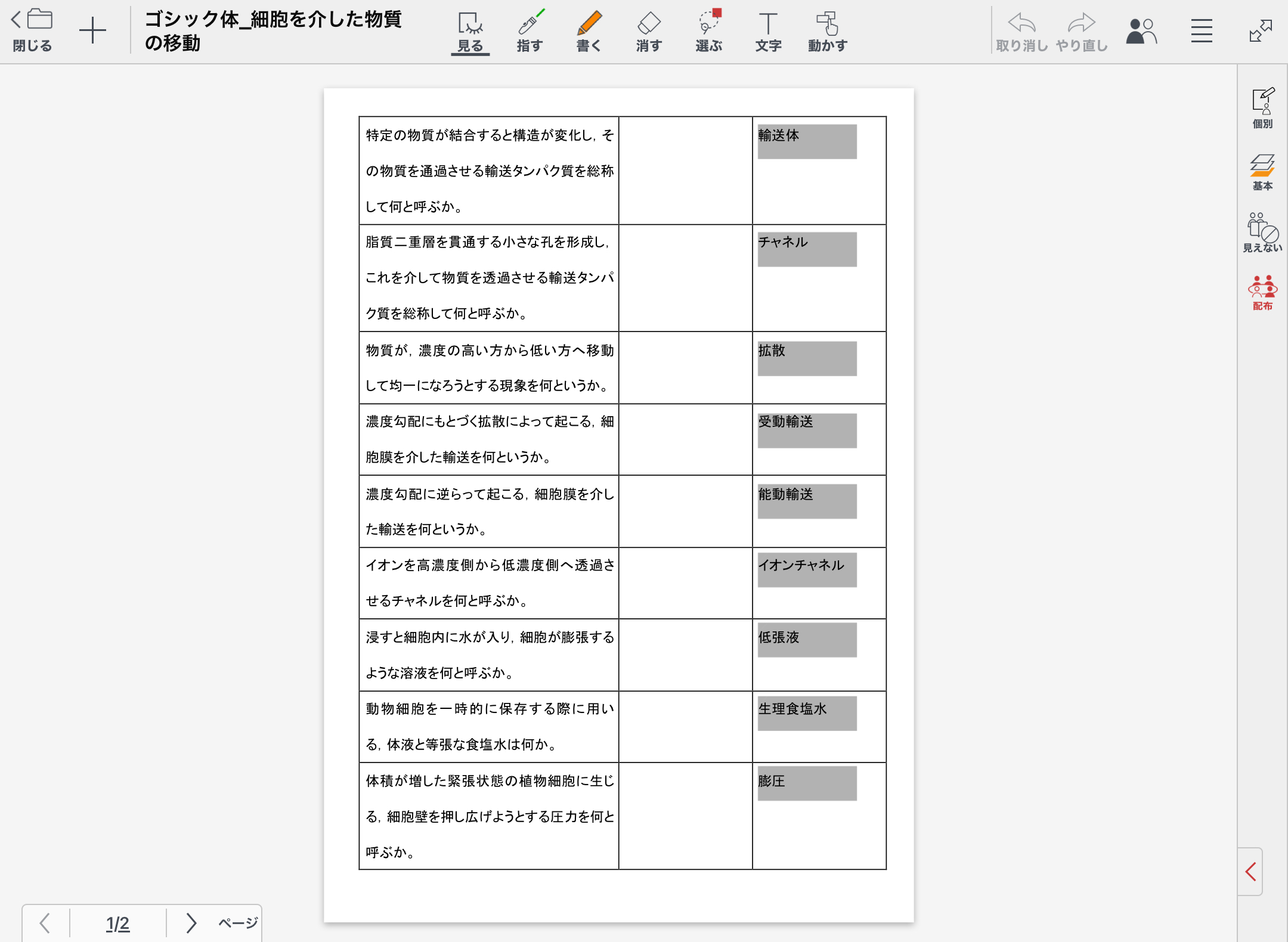

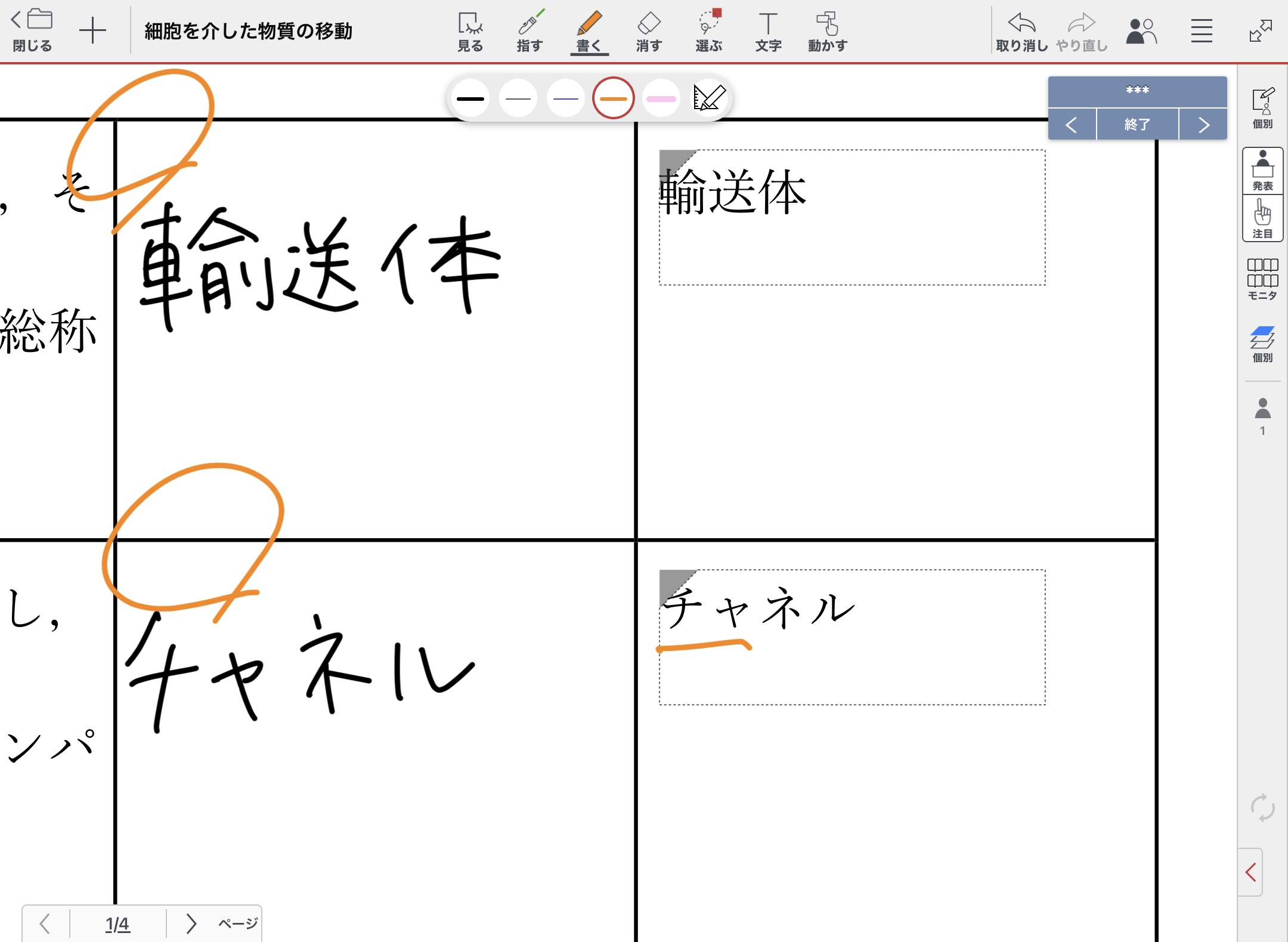

3.生徒の学習活動:一問一答を解く(自主学習の支援)

(画像クリックで拡大)

学習方針(自己採点のタイミング,わからない語句があったらどうするか等)を生徒自身が決め,課題に取り組む。問題の右隣を解答欄,めくりがついた一番右端は模範解答欄とする。

<よりよく使うために>問題と解答欄が画角におさまるようにすると,解答時の生徒の操作は「書く」「上下のスワイプ」の2操作で済む。